Leone D’Ambrosio, Sulla via di Damasco, Genesi

Fa venir voglia di giocare, la poesia di Leone D’Ambrosio, invita al gioco nobile della variazione, spinge al confronto, a misurarsi con uno stile, un linguaggio, che sa di vette conquistate al termine di faticose ascese, sa di un cammino consapevolmente arduo… e di compleanni stramazzati sotto il cielo di illunate primavere. Questo probabilmente per l’autore di un libro è un complimento piuttosto cerebrale, che poco soddisfa chi abbia scritto per solleticare sentimenti comuni e interessa invece chi poco si cura del plauso banalmente tributato dal lettore in pantofole… D’Ambrosio continua a crescere, non ovviamente soltanto anagraficamente, ma nell’impegno e nella qualità espressiva della sua produzione poetica. Ora (chissà poi perché) “sulla via di Damasco” è ancora più denso il suo dettato, e si avverte, nell’uso di verbi coniati in modo allusivo ma insieme fortemente connotativo, di certi aggettivi che sanno di nomi e di verbi in modo inequivocabilmente retorico, di citazioni più o meno esplicite o memoriali… insomma una gamma e un repertorio di strumenti e attrezzature di prim’ordine, che impongono attenzione e però fanno alla fine contento chi legga con l’attenzione che un simile testo merita. Forse “sulla via di Damasco” il poeta è rimasto accecato proprio dalla visione di sé, di un sé migliore che lo ha chiamato a lavorare con lo slancio più deciso di cui aveva bisogno la nuova creatura in gestazione: la poesia adulta si misura dalla volontà con cui la si pratica e la si propone – Leone si è fatto ormai davvero leone, sa come sbranare il lettore distratto, sa come catturare proseliti al suo stile. Forse non gioca lui, ma giocare con lui è rischio di esaltazione (è per questo che si è messo su quella “via”? per attirare i compagni di viaggio a viaggiare con lui verso la meta più ambita?). La figura del padre – del padre del poeta e del poeta/padre – è emblematica, nella raccolta (vi sono esempi mirabili: “La Dauphine di mio padre”, un graffio d’amore dedicato allo scomodo martire di un’età perduta, Luigi Tenco ; “Stagione felice”, che è presentimento ed esorcismo di morte; “Figlio mio”, una miniatura che infiamma); lo è anche perché essa pure richiede una presa di coscienza che solo su certe “vie” si sa come accettare e affrontare? Potrebbe essere chissà una chiave di lettura dell’intero libro. Che peraltro vive di numerose indicazioni tematiche e ideologiche, poetiche e sociologiche, da tenere in debito conto poiché costituiscono un tessuto compatto nel quale la personalità dell’autore si fa guida amichevole, testimone e lettore al tempo stesso dell’uomo che è, dell’uomo che vorrebbe (essere/avere). Il sentimento del tempo (e non a caso questo libro esce in una collana intitolata Le Scommesse) è un altro motivo conduttore che regge nel lavoro di D’Ambrosio: vivere oltre, non è questo il desiderio comune di chi lavora per darsi, e per amore della parola coniuga il proprio, limitato, con il tempo (incommensurabile) che verrà? In questa “via di Damasco” il poeta affonda passi decisivi in direzione della verità, sapendo che difficilmente sarà solo, ma la compagnia sarà di quelle di cui diffidare, considerato come va il mondo, come scorrono gli eventi, come la storia si ripieghi ingrata su se stessa, mai contenta (è la matrigna leopardiana che ancora ci perseguita, moloch insaziabile?)… il Novecento – che pure s’era aperto con le “lettere piene d’amore” scritte sul Carso tormentato dal giovane Ungaretti – è stato un susseguirsi impietoso di drammi che stordiscono la mente, feriscono l’animo, invitano a piangere anche per quelli che gli occhi non riescono più ad aprirli, per essere rimasti folgorati troppo lontano dalla “via di Damasco”. [2002]

***

Leone D’Ambrosio, Amore segreto, Edizioni Menna

Come è bello crescere e maturare! Leone D’Ambrosio sarà d’accordo certamente nel cogliere questo dato inequivocabile nel suo fare poesia oggi, ben lontano da certi esperimenti degli esordi, ormai lontani. Si cresce, si cambia: nulla di più normale, ma pure si conserva una cifra che consente di riconoscere, nel mutamento stesso che si avverte, il dettato personale. D’Ambrosio non ha perduto infatti il gusto per una ardita scansione del verso, per un lessico scelto, anche se tutto adesso gli scorre più lievemente, più dolce si è fatta la sua trama espressiva. Qui rinuncia anche ai titoli, perché nasca e si sviluppi un flusso ininterrotto di pensieri e immagini, che si faccia strada nella mente e nell’anima, in cerca di una verità ultima… se esiste. “È una finestra socchiusa la verità” – ma è dentro o fuori che si guarda? Siamo attori o spettatori di quella verità? “Ho il tuo cuore per nascondiglio” – fra i tanti riferimenti alla triste e dolorosa realtà (Beslan e Madrid, Najaf e Gerusalemme), ci si vuole scoprire ancora capaci di sentimenti genuini, portatori di valori irrinunciabili: “voglio amarti con le mie diffidenze” – è impossibile dimenticare la profezia di una nascita solare e una sorte scritta sulle pietre calde ove il mare accarezza un ospite/messaggero. Questo Amore segreto (ne è forse un malizioso ossimoro la figura che si scopre in copertina?) è un libro maturo, di un autore consapevole della propria forza, proprio mentre gioca a rimpiattino con se stesso, a gatto e topo col suo cuore e col cuore di… chissà quale segreto amore, se non dobbiamo pensare che in fondo a tutte le strade che portano all’uomo adulto, attento al male del mondo, c’è ancora il bambino che di quel male si stupisce e in quelle strade vorrebbe ancora giocare a nascondino senza farsi trovare… “affido a te la mia corsa contro il vento”…

***

Leone D’Ambrosio, La parola scura, Azimut

Spaventa appena il titolo (che fa temere qualche vezzo post-ermetico) ma qui è tutto chiaro, in questo libro di Leone D’Ambrosio: La parola scura è tale forse più in chiave tardo-scapigliata… La parola si fa “scura” poiché costretta a guardare un mondo al quale sempre più si sente estranea, e nel quale pur vorrebbe incidere – ma l’uomo che ascolta fa più che mai fatica ad ascoltare (a leggere, a capire)… Le 50 poesie di questo suo sesto volumetto di versi confermano il D’Ambrosio ormai noto alla critica: accorto utilizzatore di ricercatezze lessicali (a volte anche ardite) in mezzo a squarci di profonda riflessione (echi di frequentazioni filosofiche?). In effetti è predominante – seppure a volte criptato, latente, sotteso – il gioco sulla parola: quasi un ossimoro fra il primo e l’ultimo titolo della raccolta, “La parola scura” e “La parola che si scrive”… significa forse che scuro è quel che si scrive? forse, appunto, se è vero che fa scuro sotto il ciglio della notte e chissà se un nuovo giorno porterà davvero luce nuova (quando sarà passata la nottata!): infatti, “l’alba è un ciglio alzato”. La silloge proposta da Leone D’Ambrosio, per di più suffragata da una vasta campionatura di testimonianze e giudizi critici, è particolarmente densa e distesa: ci si respira insieme una convinta maturità espressiva (non autoreferenziale) e una serena tensione ad approdi lontani (ma non tanto: “Non è penitenza la strada in salita”). Qui ci si offre piuttosto ai sentimenti buoni (svetta una toccante lirica per il padre – “Mi siedo sulle tue ginocchia stanche / per avere in cambio / un anticipo di stagione passata” – e presenti sono pure altri affetti privati) e si cerca – con passione, con forza – di correre insieme al tempo incalzante (altro tema portante del libro: “per fuggire dai miei compleanni”) per esorcizzarne la paura e la malia, per superarne i guasti e gli sprechi (“bisogna stare negli anni / con la morte sotto il letto”). Infine, la posizione del poeta, per quanto ambigua l’esistenza possa sembrare, spinta/illusa da sirene incantatrici, deve essere ferma e chiara, “da quale parte stare non si sceglie” – si è purtroppo semplicemente se stessi, offerti a chi (“forestiero di notizie”) potrebbe ancora chiedere se quella “parola scura”, decifrata, assaporata, possa far luce, un poco, per l’aspro cammino in attesa.

Leone D’Ambrosio, Il canto di Erato, Azimut

È difficile l’arte dell’incontro – ma è bello incontrarsi. Il canto di Erato non è un libro che ti cattura subito, ma devi lasciarti prendere – ne vale la pena, attendere una seconda lettura e scendere con cautela nelle infinite trappole linguistiche, nei trabocchetti dei sensi che sono la trama lirica e sonora di questo canto. Ha ragione la Spaziani nella sua presentazione: questo libro “merita di chiamarsi Canto”. Si rincorrono e si chiamano parole da un testo all’altro (diverse volte capita di incontrare all’inizio di una poesia una parola che era alla fine della precedente) – si accostano e si legano parole in sequenze probabilmente nate dentro e accettate in uscita come dono di un canto della mente. I lemmi del morire, lungi dall’essere una triste nenia, si coniugano insieme ai termini più dolci e delicati, rispondendo all’armonia del dettato. Il procedere nei versi è segno di elegante agilità inventiva, capacità di orchestrare insieme immagini e sogni, abilità ormai assimilata all’esercizio stesso della vita. Si diceva una volta che poeta si nasce; ma poi – bisognava aggiungere – non si doveva dimenticare di esserlo. D’ambrosio lo sa, non vuole dimenticare di aver fatto una buona scuola e ne mette a frutto gli insegnamenti, provandosi a superare i maestri. Va detto infine che di recente D’Ambrosio ha vinto un importante premio a Marsiglia, dove è stata pubblicata una sua raccolta, tradotta in francese da lui stesso, che a Marsiglia è nato 50 anni fa – e auguri per questa ricorrenza doppiamente felice.

Leone D’Ambrosio, Anticlea è mia sposa, BAE

“Anticlea è mia sposa”, dice Leone D’Ambrosio in questo suo ultimo libro di poesie (arricchito anche da una penetrante nota introduttiva di Andrea Gareffi), che appunto ha quel titolo e riporta in copertina (altro arricchimento) una figura erotica di Normanno Soscia. Perché la scelta di Anticlea, non è chiaro subito, ma chi ricorda l’omerica figura della madre di Ulisse meglio comprende il senso di questa dedica… Questa raccolta di versi (ormai sono una decina i lavori pubblicati da D’Ambrosio in un quarto di secolo) è un colloquio, che si vorrebbe – e non è – dimesso, appunto colloquiale nei modi e nell’espressione – che risentono inevitabilmente di alte ascendenze letterarie. Parole ricorrenti legano i testi (terra e radice, ad esempio, e dolore e amore) in una (probabilmente voluta) contiguità tematica ed espressiva. Ma è un finto colloquiare, poiché il tono è sostenuto e spesso il linguaggio si fa aspro, ricercato nel lessico e spericolato nella scansione. A chi ci si potrebbe rivolgere così? Forse alla madre ideale che tutto comprende poiché del figlio è radice e sogno perpetuo… “Il nostro tempo è dolore… quieto nel petto / che a te affido radice”. Lei, l’altra, chiunque sia, risponde comunque col silenzio, in silenzio… e la si può sentire quindi non come materica voce ma come “ombra muta”… Sembrerebbe dunque poca cosa la “quantità di te” che si può possedere, ma basta a fortificare l’animo schiudendo la voce al poeta. Dandogli non solo la voglia (esigenza) di aprirsi e comunicare ad altri il suo sentire privato, ma la volontà di misurare il suo dire nella misura mitica è nuova forza, necessaria in tempi di bilanci poetici, ed esistenziali al tempo stesso.

Leone D’ambrosio, Liturgia de amor (poesias 2002-2012), La Garùa

Opportuna e accurata, questa scelta poetica che Leone D’Ambrosio ha affidato a Carlos Vitale per la traduzione in spagnolo; opportuna perché (con una decina di libri alle spalle) comincia ad essere tempo di bilanci per l’autore pontino, il quale peraltro ha personalmente curato la composizione della silloge, attingendo in prevalenza dalle sue ultime pubblicazioni. Questa Liturgia de amor (che esce direttamente con testo a fronte per le edizioni La Garùa di Barcellona) è, quindi, una toccante sintesi di almeno un decennio di lavoro (lo dice il sottotitolo): amori ed umori di un uomo che cresce nel farsi poeta, sensazioni e sentimenti da condividere por amor de la palabra. D’Ambrosio infatti è un artigiano paziente, che crede nel valore della parola – e le affida il succo delle sue radici perché non si esaurisca in lui la forza di una pesante eredità. Poiché sa di avere una lunga tradizione alla quale soddisfare la sua sete – e da quella sua sete soddisfatta altri potranno ereditare la forza per essere se stessi. Così egli rievoca i propri cari appena scomparsi e ne coglie “l’impronta” (che è “l’impronta della parola”), la “carezza” (che è memoria di assenza). Così infine sente di potersi augurare (convinto di aver dato prova di onestà intellettuale) che rimanga la sua voce oltre il suo tempo, sulla via di un cielo ancora distante da raggiungere. Chi conosce l’autore, trova in questo prezioso libretto (peccato, appena 32 poesie, a costituire comunque una trama di forte coerenza tematica) le espressioni più alte del suo dire e il messaggio più attento: “Se ti do i miei anni allora tu moltiplicali a festa”. È quello in fin dei conti il primo scopo da raggiungere, l’obiettivo dichiarato di un raccontarsi senza false vergogne, anche nell’intimo del dolore privato. Leone D’Ambrosio guarda lontano e non gli interessa una “festa breve” (a breve) che magari gli dia un sollievo momentaneo; punta alla “grande festa” che è la comunione spirituale con il prossimo, se – leggendo la sua poesia – saprà “lietamente” ascoltarlo. Non sembri eccessivo leggere qui un’eco di Francesco, se il poeta dichiara “Sarò liturgia d’amore per te”, se conosce i sentieri faticosi del dire per dirsi e darsi come può.

***

Leone D’Ambrosio, La stanza d’Ippocrate, G. Laterza

Entrato nel suo sessantesimo anno di vita, l’ex ragazzo Leone, che esordì piuttosto giovane facendo poesia sperimentale (quanto remoto, quel tempo!), si è messo a rovistare nei cassetti dela memoria e ne ha tratto ritratti custoditi amorevolmente, suggestioni e sensazioni da condividere. Come in un armadio delle medicine – forse il titolo di questo libro, La stanza d’Ippocrate, allude anche a questo – si conservano quelle utili e quelle che magari si spera di non dover usare… qui invece è tutto in ordine e serve a tenersi su mentre il mondo pare perdere consistenza nei suoi valori e negli scopi stessi dell’esistenza. Qui un nome – e insieme ai nomi episodi e momenti che hanno costruito una vita – è già un’etichetta rassicurante. È appena il caso di notare come siano presenti, accomunati da identico affetto, i familiari e gli amici di penna, i numi tutelari e chissà quali e quanti altri che non è dato riconoscere – ma tutti qui abitano insieme quella “stanza” miracolosa, un girotondo intorno al cuore che fa bene alla mente. Perciò La stanza d’Ippocrate è un libro d’ore, un repertorio di cose buone che fanno ricca la casa del poeta. Leone D’Ambrosio sa come orientarsi nel suo privato museo e sa guidare il lettore attraverso gli spazi che costituiscono il suo stesso farsi poeta, vivo della vita che in quei frammenti memoriali si fa vera, la sua, la nostra [2016].

***

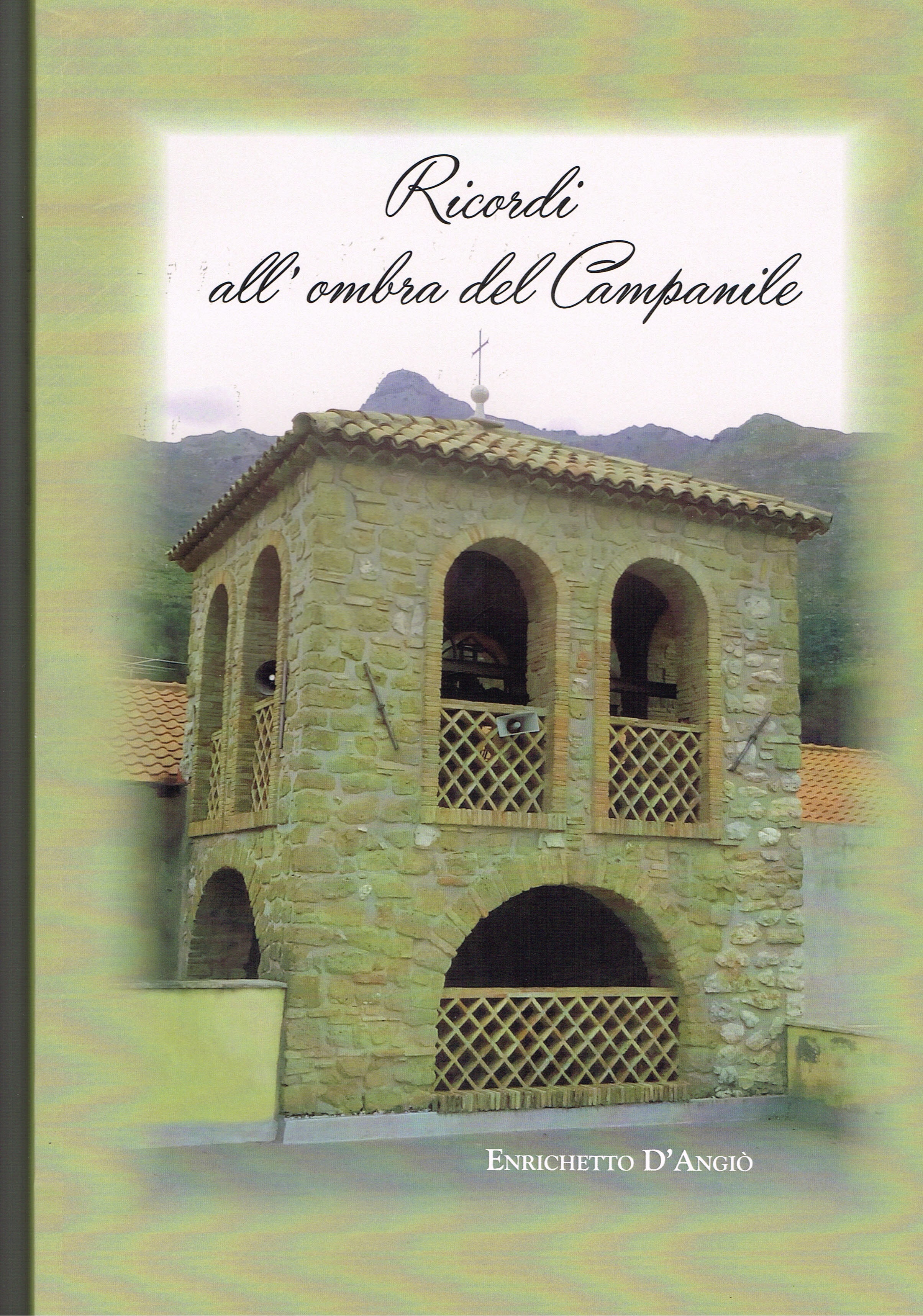

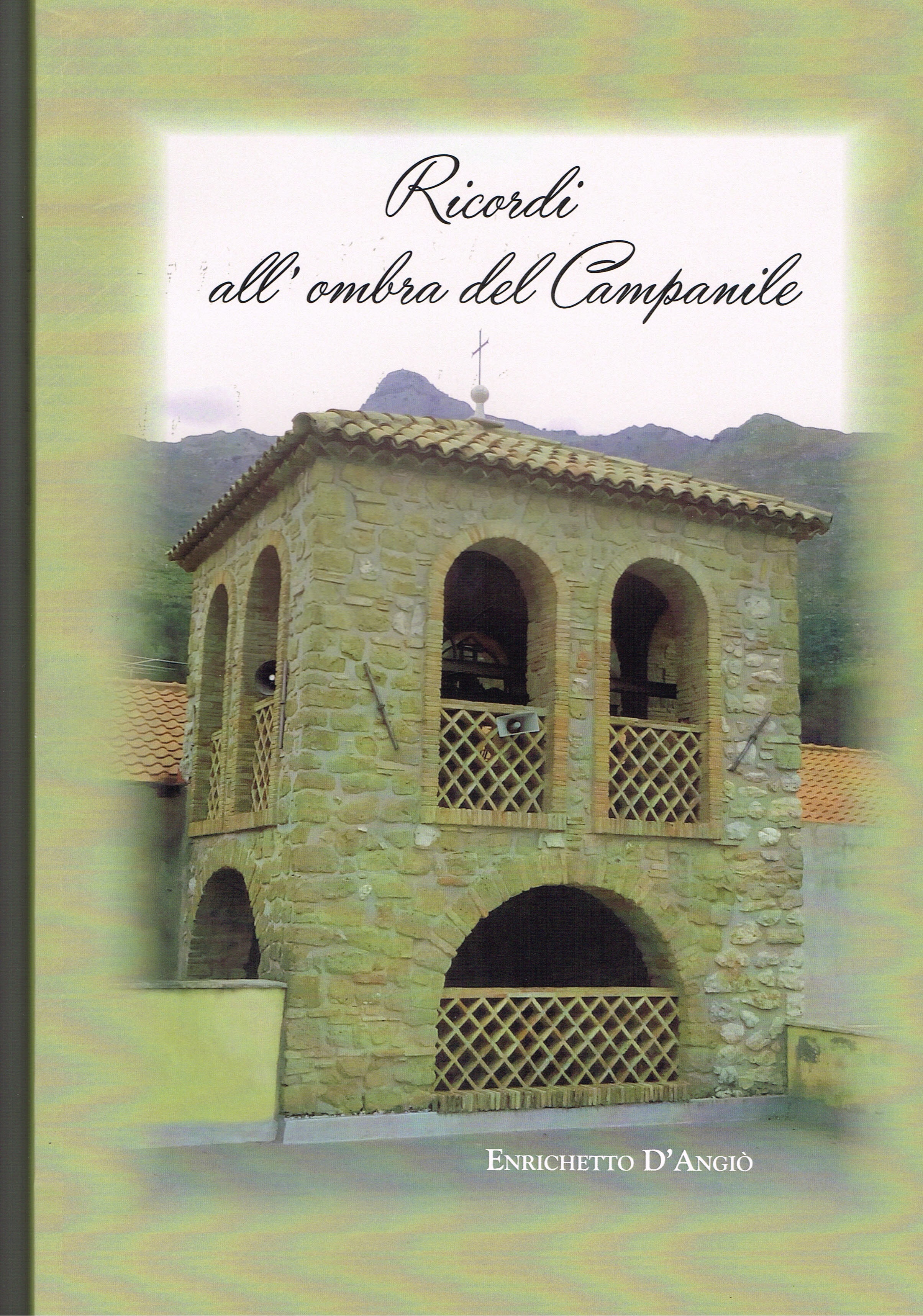

Enrichetto D’Angiò, Ricordi all’ombra del campanile, sip

Lo stesso D’Angiò sottolinea – raccontando uno degli episodi più toccanti del libro – che “l’umanità è composta da tanti piccoli gesti e non solo da grandi imprese”. Encomiabile il suo lavoro di ricerca e sistemazione dei tanti frammenti di storia locale, tutti scrupolosamente documentati (che si incastrano in quella nazionale, specie quando si tratta della dolorosa ricostruzione degli eventi bellici, particolarmente luttuosi nella nostra zona). Ma – conoscendolo – si può essere sicuri che Enrichetto si accontenta di un semplice grazie da parte di chi, leggendo queste pagine e magari commuovendosi anche un po’ (ritrovando nomi e fatti conosciuti, notizie su parenti ormai scomparsi), ne coglierà lo spirito che le anima: abbiamo solcato mari tempestosi e territori ostili, abbiamo versato lacrime e sudato sangue – ora è tempo di memorie, sì, ma pure di rinnovato coraggio per andare avanti. A scorrere i rapidi e densi capitoletti di questo repertorio dell’anima, si rimane spesso colpiti dalla apparente freddezza dei dati, delle date, dei nomi, dei soprannomi… ma tuto è vita, poiché ad ogni numero corrisponde una persona, un episodio della sua tormentata esistenza (quanti morti, purtroppo, bisogna numerare – specie nel periodo bellico, ma pure per la sfortuna che ha colpito alcuni, a volte ancora giovani!). Lo scrupolo della personale analisi compiuta dall’autore di questo libro è suffragato dalle numerosissime immagini che lo corredano; a voler ancor più e meglio precisare: questo è lui, questa è lei, qui è com’era e qui è com’è. Sono imperdibili le pagine dedicate alle vecchie usanze del paese, da ricordare ad esempio alle nuove generazioni – come si dice abitualmente, con un pizzico, amaro, di speranza: i giovani oggi difficilmente si accostano alle cose di casa, se hanno più di qualche ora di vita. Qui si coniuga invece il passato col futuro e ai giovani questo discorso non va tanto a genio, presi come sono – i più – in un presente banale che li paralizza e toglie loro il gusto della storia. Nella rivisitazione, accurata e accorata, delle vicende umane del suo piccolo paese (Trivio, frazioncina del Comune di Formia), Enrichetto D’Angiò esercita la pazienza infinita dell’innamorato che vuole custodire un patrimonio comune di memorie, non soltanto perché altri le possano consultare e confrontare, ma proprio per amore, poiché egli mostra di amare davvero la sua terra e la sua gente, per quello che la storia ha concesso loro di vivere (faticosamente, per lo più), e gli dispiacerebbe vederne le piccole gesta sciogliersi nell’oblio. Ama tutti quelli che hanno vissuto le vicende che sono racchiuse nelle pagine di questo libro, somma di minuscole esperienze consegnate alla grande Storia [2017].

***

Romina D’Aniello, La bambina che non sapeva giocare, Ciolfi

È la storia di un’esperienza di vita con la guerra di mezzo e tanta fatica, dopo, per recuperare dignità e credibilità, identità, personalità. È quindi un libro, questo di Romina D’Aniello, in cui si parla di storie (con la minuscola) che fanno la Storia (maiuscola), ed è bello quando la Storia (maiuscola) si accorge di essere fatta, di avere bisogno delle piccole storie quotidiane. È il rispetto che si deve a chi ha faticato per costruire, con la propria, anche la storia del suo paese, della sua gente, contribuendo al cammino della grande Storia. Se è vero – in qualche modo lo disse già Svevo – che occorre pubblicare solo i libri necessari, ma necessari a chi? Questo racconto della bambina che non sapeva giocare (penso a quante come lei furono educate, votate a fare solo quello che serviva, non a giocare) a chi serve? All’autrice, forse, che – con forza e dolcezza – ha affrontato il compito di scrivere non per sé, ha fatto vivere un’altra donna come se l’avesse inventata lei nelle sue pagine (per bravura di scrittrice) e invece ha ridato vita a una vita vera, vissuta, che rischiava di essere solo sua, di chi appunto l’aveva vissuta (quasi miracolosamente, sfuggendo alla morte una o forse due volte) – e invece, ecco la necessità, ed ecco l’amore, anche, invece Romina D’Aniello ha preso carta e penna(o gli altri aggeggi che usa) e ha rivissuto insieme alla protagonista una pesante esperienza esistenziale che adesso – in questo libro – servirà a tutti coloro che sapranno leggervi (filtrata dalla scrittura ma vera nella sua necessità di comunicare) la Storia che è quella di tutti, poiché ciascuno ne fa un pezzetto, e per amore (l’amore che ha consentito a Romina di firmare una cosa ormai sua poiché per amore la signora Anna, la vera protagonista, gliela aveva donata), la si vive anche soffrendo tutti insieme. Questo in definitiva il senso di un’operazione giornalistica – come in effetti è nata – diventata letteratura perché capace di testimoniare in altra forma una storia privata fatta modello, ricca di episodi e persone, non personaggi, verificabili eppure ormai patrimonio collettivo come un romanzo, come una storia che (aiutando a guardarsi dentro) diventidi chiunque la legga.

***

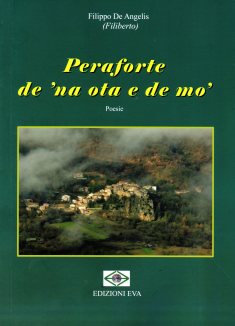

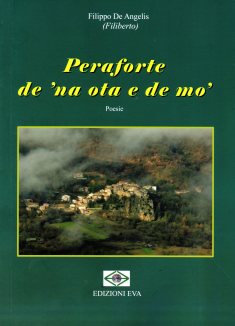

Filippo De Angelis, Peraforte de na ota e de mo, Eva

È una pregevole sintesi l’ouverture storica “A Peraforte”… “contrada solinga, sul poggio sopita”, che i giovani abbandonano “sognando la luna”. Come fece anche l’autore, il quale ricorda che da giovane “ti voltai le spalle”, “sperando che altrove trovasse fortuna”. A qualcuno è riuscito, magari con fatica, con la fatica che in paese pareva eccessiva e in altri luoghi è stata comunque necessaria; a qualcuno è riuscito di cambiar vita ed ora ritorna a parlare con i vecchi, rimasti i soli custodi delle quattro pietre (“ste quattru casi”), rimaste senza vagiti (possente immagine di solitudine! Figure e mestieri “de ‘na ota” sono raccontati con didascalica partecipazione descrittiva, con i dettagli linguistici che caratterizzavano le attività della mietitura (“A mete… a mete…” è un piccolo capolavoro di manualistica lessicale), della trebbiatura, della vendemmia, e i lavori del canestraio, del calzolaio, del fabbro… non c’era la lavatrice, a Peraforte, e fare il bucato era anch’esso un avvenimento da preparare con le dovute attenzioni… come la panificazione in casa (e quei biscotti rubati ancora caldi nelle teglie sono un momento di finissima delicatezza nel ricordo del tempo passato). Il senso del tempo che passa è evidente, sottende quasi tutta la silloge, costruita proprio sul rapporto prima-oggi (doloroso anche se non privo di ironia). “Ritorno a Peraforte” è un esempio di questo rapporto vissuto in prima persona e testimoniato senza pudore: “più passa tempo e più me faccio vecchiu / e più revaio arreto co la mente… dolce paese meu retrovatu / ognunu qui da te troa se stessu… e allora vaffanculu lu progressu”. Il primo segnale che si coglie in queste pagine di De Angelis – commosse quasi sempre e commoventi spesso – è che “niente è mutato”, malgrado le apparenze, nonostante il progresso abbia eliminato certe sacche di ignoranza e povertà. Ma le vecchie cattive abitudini, quelle no, resistono ai mutamenti – si sa – se si può approfittare di circostanze favorevoli, di coperture e mascherature varie. Tanto “paga Pantalone”… È sempre stato così, quando si tira a risparmiarsi sul lavoro, perché tanto c’è chi provvede (“allora come mone / se lavoraa pocu, pocu assai / se a pagà ce stea Pantalone”); amara osservazione che d’altronde è un po’ il filo conduttore dell’analisi sociologica che De Angelis propone sotto forma di giochino memoriale.

***

Filippo De Angelis, Viaggi, Mangiaparole

Se avesse voluto scrivere un’epigrafe personale, sintetizzando il senso dell’operazione poetica compiuta in questo suo quarto libro di versi, Filippo De Angelis avrebbe potuto usare la chiusa della poesia (quasi) eponima, che in effetti apre il libro: “Viaggio”: “non sono mai mute le orme del passato” è una chiave passepartout da tenere in seria considerazione per leggere questa prova lirica di un inguaribile sognatore. E sognatore in questo caso è nel senso di nostalgico laudator temporis acti, di raccoglitore e custode appassionato delle memorie più belle – eredità non lieve di una vita a lungo errabonda, e di una inguaribile curiosità. La vita, in fondo, è un “infinito viaggio”… fatta di viaggi e paesaggi, paesi mete di viaggi o ipotesi di ritorno (paesaggi itinerari dell’anima)… ma infine non sappiamo dove andare, seppure ricordiamo l’origine del nostro andare, le prime tappe, i primi traguardi: ora, bilanci, progetti nuovi, diventa tutto più difficile, più pesante il bagaglio che sentiamo addosso. C’è un tempo (i viaggiatori abituali lo sanno) in cui si rimane con se stessi, come in pausa, incerti sul da farsi. Quando “solo noi restati, già vecchi / e i ricordi”… si cercano in un vecchio “Album fotografico” le prove di un vissuto che addirittura sembra esistere soltanto perché ce ne ricordiamo. Osserva tutto, in questi suoi Viaggi, De Angelis: i “viottoli inghiottiti dai cespugli”, lo stanco tornare a riva della “barche bianche”, “il tappeto delle foglie morte” e “lo scoppiettio del ceppo nel camino”… E all’occorrenza cambia stile: sa bene come si scrive, poiché si avverte l’eco della letteratura, della poesia che ha frequentato… Tuttavia, mantiene a preferenza un profilo basso, personale e ormai riconoscibile, chi conosca le sue prove precedenti (in lingua e in vernacolo): il suo intento è in primis farsi capire e seguire dal lettore. Compagni di viaggio, sì, ma ognuno col suo biglietto: ciascuno, invitato a bordo, sappia che dovrà pagare il costo del suo tragitto, facendo attenzione a quel che vede, a chi incontra per via. È una specie di caccia al tesoro: il tesoro però è la caccia stessa, poiché alla fine si vince l’esperienza che se ne ricava. Così, appunto, è la vita.

***

Filippo De Angelis, E non è mai troppo lungo il giorno, Edzioni Eva

E non è mai troppo lungo il giorno lusinga fin dal titolo: qui si avverte anzi si coglie, appena velata dallo scanzonato incedere da finto dilettante (e certo nel diletto di chi sa bene dove mettere i piedi sul terreno minato della metrica e della retorica), qui c’è la poesia, ed è facile prenderne bocconi salutari. Finge nonchalance, l’autore, nell’uso delle forme, ma sa bene che la forma è sostanza, in poesia, e sa bene che usare certe forme deve pur sembrare casuale, ma non lo è mai. Così troviamo uno straordinario controsonetto, con le terzine avanti alle quartine (“L’albicocco disubbidiente”), e subito dopo un sonetto all’inglese (“Fukushima”)… ma ci sono i sonetti di struttura classica ed altre combinazioni di versi. Ci sono vertici di poesia in questo libro che si possono senz’altro condividere: “Pensionati” e “Un poeta”, ad esempio – sintesi neorealistica alla Umberto D, la prima, e reminiscenza di cantautore ispirato (alla Locasciulli) la seconda. Ci sono comunque pagine ove cogli sicuro il canto dell’animo provato, di un animo anche esacerbato per certi aspetti eppure capace di sorridere e addirittura scherzare anche con le brutture della vita. In una superiore accettazione che sa di Orazio sabino, e sa molto di persona seria – consapevole di non dover tradire una missione onesta, qual è quella del poeta. Il poeta è un ragno che tesse reti e vi cattura il lettore, non per mangiarselo, piuttosto per farsi mangiare: paradosso di masochista. Che bel gioco di citazioni involontarie è “Autoritratto”, un testo che potrebbe essere insieme di Palazzeschi e Corazzini, cioè il meglio del minimalismo fatto manifesto. Il tempo la fa da padrone in questo libro (va detto quanto sia allusivo il titolo), con le diffuse memorie dell’infanzia – l’età in cui tutto sembra fuori del tempo – e i ricordi vivi e toccanti di una giovinezza fortemente vissuta e ancora sentita dentro: “Odio il tempo che fugge! mi sorpassano le ore, i giorni, a destra, a sinistra, irriverenti…” (in “Tempus fugit”). “Giro ogni sera quel foglio che al mattino era bianco / e ogni sera stupisco del corso dei giorni e dei pensieri / È solo un promemoria da consultare il giorno del giudizio”. Questo breve testo – quasi in chiusura del libro – ne fissa cardini e chiavi di lettura: inutile sforzarsi, è improduttivo credere che ci possa cascare addosso una bella mela come capitò a qualcuno… tutto va conquistato, annotato e registrato: ci sarà alla fine un rendiconto o un redde rationem, per chi ci creda, e bisogna arrivare puliti, tanto dato e tanto avuto, meglio se “nudo come all’arrivo”, per avere un “processo equo” alla porta della fine. Amarezze? No – sempre meglio prepararsi per tempo a qualsiasi viaggio (figuriamoci ad un viaggio nel, o oltre il tempo!). Se non si dovesse pensare alla forza dell’invenzione, se il poeta non fosse spesso un costruttore di sogni ai quali credere, deluso da una vita ormai priva di sogni – questo libro di Filippo De Angelis farebbe nascere il sospetto (forse anch’esso alimentato ad arte) che ci troviamo di fronte un impenitente dongiovanni! tante le manifestazioni e descrizioni di tentazioni e soddisfazioni più o meno appagate. Fermiamoci a quel che vediamo e ci basti l’idea senza toccare i dettagli, ma ce n’è d’avanzo per un altro libro. Che potrebbe avere titolo “In un mondo diverso” (dove incontrare al bar una bella ragazza e portarsela a fare una passeggiata innocente, dove assaporare la freschezza assassina di una carne invitante e proibita…): in un mondo diverso abita la fantasia e il poeta ci va spesso a ristorarsi, quando gli torna l’appetito, quello che umanamente si abitua a contenere o reprimere… Al poeta sono consentiti sogni più reali della realtà, e per questo il suo giorno è sempre così lungo (“mai troppo”, però), perché sa come viverlo, e raccontarlo, come potesse essere vero anche per chi ne legga il suo racconto. Di questo va sempre ringraziato.

***

Gianluca De Lucia, Transgredior, Edizioni Eva

Il giovane Gianluca De Lucia si affaccia con timore alla scena editoriale ma pure consapevole dei suoi mezzi – che devono essere affinati, certo, ma gli consentono già qualche momento di sicura presa espressiva. Il titolo del libro di esordio è già un biglietto da visita con il quale poi si dovranno fare i conti. Ci si butta nell’arena e ci si dichiara: è una sfida e insieme una maschera – chi sono io per aver deciso di uscire in fra la gente e farmi valutare come poeta? Allora transgredior significa proprio questo: eccomi pronto a sfidare le regole e giocare con voi che mi leggete. Gianluca d’altronde si rimette apertamente al suo lettore ideale, al quale chiede perfino di essere aiutato a comprendere il senso della sua poesia. Ed è bello, da parte di un giovane (oggi, si sa, i giovani sono diventati un tantino arroganti); è bello vedere in un giovane alle prime armi, alla prima pubblicazione, lo sforzo di farsi capire, il timore di non essere compreso, la speranza di trovarsi nel giudizio del lettore. Questa raccolta di Gianluca De Lucia si compone di 46 testi, scritti in un arco di anni considerevole, visto che le prime cose qui presentate risalgono alla prima adolescenza. Nel complesso, il libro c’è, si dipana in una serie di temi connessi alle dinamiche esistenziali, agli affetti provati, alla voglia di conoscere il mondo. Conviene che ad un libro di esordio si perdoni qualche leggerezza, ma qui ce ne sono di lievi davvero – ingenuità formali che non tolgono peso al dettato lirico, abbastanza controllato. L’autore di Transgredior sembra avviato a correre con rinnovato slancio le vie della scrittura: non gli mancano gli strumenti, per quanto ancora debbano essere migliorate certe maniere di approcciare le forme espressive. Non gli manca soprattutto l’onestà (anch’essa rara, ormai) di confrontarsi e di accettare consigli – bisogna leggerlo con la stessa onestà

***

[464] Massimo De Santis, Occhi di fuoco, Fondazione M. Luzi

Può la poesia farsi voce di un’anima inquieta, di una mente indagatrice – può mettersi al servizio di un’idea? Ma è vero che la poesia serve a chi ne ha bisogno, a chi sente urgere dentro di sé, e montare fino a chiedere di aprirsi al dialogo, un pensiero creativo che pone istanze nuove su cui misurarsi. È un atto d’amore, la poesia, un darsi a chi riceve, ma con l’augurio che dall’incontro si generi vita nuova – magari un’idea condivisa da riprendere e riproporre ancora. Massimo De Santis di idee ne ha tante, e voglia di esporle, pure, e trovare compagni di strada ai quali porre domande sul comune sentire. Settimo libro in dieci anni di attività, Occhi di fuoco – scrive Mattia Leombruno nella nota di copertina – “affronta, in continuità dialettica, la dimensione più impalpabile e fuggevole della nostra vita…”, sviluppando quindi un intimo discorso convinto e seducente, nel segno dell’amore, del generoso slancio che ci fa uomini. La parola amore è tra le più presenti, nelle pagine di questo libro che ne conta un centinaio, insieme alle sue varianti sentimentali: De Santis conosce bene il suo terreno: “Mi muovo dolente in mezzo ai naufragi dell’anima”; sa che all’amore non c’è rimedio e soffrirne è condizione necessaria per viverlo (“ancor più doloroso è conformarsi all’Amore” e a volte “passò l’Amore ma pochi lo scorsero”). C’è qui una casistica impressionante che farebbe invidia a Don Giovanni, con eguale disincanto, forse, con la vissuta consapevolezza di un’impresa che rischia di essere fine a se stessa, poiché di rado s’intravede uno scampo al male di essere come si è: innamorarsi, amare, farsi amare è un gioco crudele. L’autore di questi Occhi di fuoco non pare abbia voglia di cincischiare e trastullarsi: De Santis mira al cuore e non si cura dei dettagli; espone i suoi temi quasi sempre con piglio deciso, tono assiomatico, poi si interroga (e coinvolge il lettore interrogandolo) sulle questioni che lo assillano (articolando la scansione dei versi in modo che definire spericolato è già un eufemismo), ma gli importa dire e non come lo dice – rischia anche la prosa, e non se ne preoccupa: ciò che conta per lui è schiudere porte e mostrare ambienti nuovi, nei quali accomodarsi a scambiare due chiacchiere e conoscersi meglio. De Santis ha netta la percezione di sé (“da solo io non mi bastavo”) e presume che tutti la abbiano, che siano disposti a correre e cercare “un’altra via”, puntando ad una soddisfazione non effimera. Ci si può aiutare a vicenda? Il poeta prova a farsi sodale e solidale; prova a dare indicazioni: chi può, chi vuole, chi sa ne fa l’uso che il suo caso gli suggerirà [2018].

***

Franco Di Mare, Il cecchino e la bambina, Rizzoli

È più facile parlare di ieri o di oggi? Quando si scrive per mestiere, conviene dire quello che si vede o quello che si pensa? Sono le domande che si pone il reporter, o si poneva, ammesso poi che esista ancora il reporter che scrive dal teatro delle operazioni, come si diceva una volta. Oggi che c’è tanta televisione e i notiziari stessi arrivano via internet… ma la figura dell’inviato che sta nei luoghi in cui si svolgono avvenimenti che passeranno alla storia, ancora ha un senso, ancora fa “audience” anche sulla carta stampata. Alcuni di questi, poi, con gli articoli già pubblicati, e/o con altre riflessioni sulle proprie esperienze, fanno un libro. È il caso di Franco Di Mare, giornalista napoletano inviato di guerra per vent’anni e conduttore di trasmissioni giornalistiche televisive: non si scappa dal racconto del quotidiano, chi l’abbia fatto per mestiere, sulla carta o in video, rimane un testimone diretto che non rinuncia a dire la sua. A volte è una sofferenza, poiché l’animo umano si fa piccolo di fronte al dolore del prossimo e il giornalista non riesce a starsene distaccato e a raccontare con freddezza quel che l’uomo vede e intende comunicare. Così Di Mare scrive un libro di memorie che è un atto di accusa: Il cecchino e la bambina (subito vincitore del Premio “Città di Gaeta”), fin dal titolo, terribile, quasi un ossimoro (“come si fa a inquadrare nel mirino del fucile di precisione un bambino che sta giocando e decidere di premere il grilletto e far partire un proiettile calibro 9?”)… e il primo dei ventuno capitoli, “Amira”, appunto è la storia di una bambina uccisa da un cecchino a Sarajevo. Gli altri venti capitoli, scritti fra il 1992 e il 2003, raccontano episodi vissuti fra la Bosnia e l’Afghanistan, il Kosovo e l’Iraq, Ceylon e Israele… Il cronista si trasforma però involontariamente in giudice e dice la sua, spara le sue parole come proiettili sperando che colpiscano davvero al cuore chi dovrebbe capire e fermarsi. Il quotidiano passa così dalla cronaca alla storia, anche i piccoli traumi personali sono specchio per leggere i grandi drammi dell’umanità.

***

Lino Di Nitto, Come un soffio che vive, deComporre

Come un soffio che vive è un buon libro – malgrado la mole (adatta a lui, ma insolita nella stessa collana in cui appare) –: non tutto è alla stessa altezza, è ovvio, ma si fa leggere, per la ricchezza tematica, per la compattezza dello stile. Diversi sono i nuclei che si possono evidenziare ed è l’autore stesso a farceli notare. Di Nitto, infatti, lavora molto alla composizione di un libro: ricordo “L’ultimo album”, allestito davvero come fosse un cd musicale, addirittura con la ghost track, la traccia “nascosta” dopo le 7 pagine vuote… Questo Come un soffio che vive è anch’esso organizzato in maniera attenta, diviso in tre parti pressoché uguali, ma articolato in piccole sezioni disomogenee – probabilmente però, una logica interna ce l’ha anche l’apparente disomogeneità. Il paratesto comunque sembra contare per Lino Di Nitto, che intitola le tre parti del suo libro: Come può accadere – cosa può accadere – accade. E si rimane infine sospesi a cercare di capire cosa veramente accada, che cosa sia accaduto anche a noi stessi nel corso della lettura… C’è una dedica a Pavese, e in poesia non è abitudine ricorrente; una sezione poi si intitola “alcool”, ma Apollinaire per fortuna è lontano, come pure Bukowski… Non sembrano lontani invece altri nomi (ma può sempre darsi che siano vicinanze scoperte dal lettore, implicite però e quindi valide ugualmente: in poesia non esiste il caso – è che siamo tutti della stessa pasta –: se si scopre qualcosa per caso, è perché doveva esserci e ci aspettava). “Ho fatto della mia vita una leziosa cavia”, è scritto in uno degli ultimi testi: fa pensare a tanti punitori di se stessi, e fa pensare a Svevo, che scrisse – a suo incredibile dire! – “Una autobiografia che non è la mia” (a proposito della Coscienza di Zeno)… Il sottotitolo: vita parallela, che Lino dà al suo libro può semplicemente essere la metafora della poesia: o il tentativo di fingersi un altro (o di pensarsi in un oltre diverso da qui) – o è paura, discrezione, modestia, umiltà… nel descrivere la vita di un altro (sia pure in parallelo) per non esibire la propria, non volendo proporre, non pensando di poterla imporre come modello (è un gioco, e le regole le ha fatte lui: fingiamo pure noi di starci e seguiamolo, accettiamo la sfida). Il silenzio è un tema ricorrente in questo libro (e forse è proprio “come un soffio che vive” – giusto il titolo): “il silenzio pace di ogni spirito folle assicura distese di calma inebriante […] ma chi in segreto coltiva la sua ombra ha solo la sua ombra con cui parlare” – si deve fare attenzione: “il silenzio non è sempre quando un uomo è solo”, ma “il silenzio è in me” e “il silenzio è una fragranza”… citazioni un po’ alla rinfusa, per dare il senso di questo intenso rapporto con il silenzio che Di Nitto ha quasi come un anti-rifugio: se lo sente dentro e ci convive, ma al tempo stesso ha paura di esserne travolto sopraffatto sconfitto, annichilito.

***

Lino Di Nitto, Sulla distanza, deComporre

Notevoli gli spunti di riflessione che propone questo libro – che certamente serve al suo autore (autore ormai di una decina di libri in genere di notevole sostanza) per fare i conti con il suo processo esistenziale – e può dare coordinate di lettura a chi voglia e sappia mettersi in gioco e giocare al tavolo della vita. La consapevolezza del poeta Di Nitto è sempre più evidente: d’altronde non ha mai mandato a dire quel che aveva da dire, perché si è sempre espresso con chiarezza. Qui, Sulla distanza, si misura appunto la sua tenuta lirica e la sua capacità di misurarsi reggendo al tempo (la distanza infatti è più una questione di tempo che di spazio). È “quasi una vergogna di sé” accorgersi, riguardando i percorsi vissuti, di quanti errori abbiamo commesso e però dobbiamo cercare di emendare. Ma c’è una via di salvezza: una “vita parallela” è quella che ci tocca in sorte se appena la scorgiamo oltre le quinte di questo palcoscenico che è la vita, alla quale prestiamo una maschera quotidiana. Così Di Nitto si arrovella e si arrampica in cerca di un ubi consistere più soddisfacente. Pertanto, proprio sentendosi “uomo di esperienza”, capace di “additare ogni cosa col proprio nome”, al tempo stesso ha paura delle cose, come ha paura degli uomini; è sazio di espedienti e a mala pena sa come tirare avanti per sé, senza impegnarsi troppo per il prossimo. Da poeta, sembrerebbe una rinuncia, ma è probabile che – nel gioco del dire e non dare – Lino abbia ormai raggiunto anche una linea di emergenza: addirittura non vorrebbe “fare figli”, e questo pure appare segno di rinuncia, considerato che, a suo dire, “riprodursi dovrebbe avvenire per vocazione” – e la vocazione è la chiamata del poeta ad un lettore responsabile, a sentirsi un po’ figlio delle sue parole. Ecco quindi perché il libro si chiude con un’epigrafe apotropaica, poiché giocata sull’antinomia: “Non consolateci poeti” – da non crederci, è ovvio, dal momento che il gioco è tanto evidente: “parlateci chiaro” – che è una dichiarazione di intenti, non di presunte sconfitte.

***

Pasquale Di Nitto, Atroce in privato, deComporre

Ci siamo! Verrebbe da dire, conoscendo l’autore, avendone seguito la crescita attraverso gli anni e le diverse nutrite pubblicazioni. Pasquale Di Nitto è maturato, è diventato più attento all’espressione (comunque mai poco curata nelle sue prove precedenti) e più sincero, forse, meno preso da certi giochi linguistici comunque usati prima (ma con misura, senza compiaciuta indulgenza). Atroce in privato è un libro che ben festeggia l’arrivo dei quarant’anni per un poeta non più ragazzo e consapevolmente adulto. Di Nitto si concede (“Confessione”, “Condanna”, “Espiazione”) al giudizio proprio, prima che a quello del lettore, senza tema di ferirsi, anzi volendo da solo fare giustizia delle proprie debolezze. È una ferma proposta di onesta riflessione umana. Senza eccedere in lacrime o sospiri, senza ambire a ricompense… Ci sono vette di profonda autolettura, in queste poesie appena pubblicate, che risalgono ad un breve giro di tempo, non lontano essendo l’ultima pubblicazione (due anni orsono). Testi come “La parola presepe” e “La madre defunta” meritano il plauso per l’intensa e chiara affermazione di principio: dal “sogno dei miei nonni” al “presagio di morte” passa una vita vissuta sul bordo delle aspirazioni di cui ci si sente fallacemente vittima. In definitiva, “Atroce in privato” sembra essere il poeta con se stesso (e diversi sono i testi di metapoesia che invitano a considerazioni in proposito: “Poeti”, “In camera”…): cattivo quanto basta per punirsi delle menzogne che pure lo hanno salvato in certe occasioni, riconoscendosi allora carnefice della sua stessa esperienza artistica. Cinquantasei le poesie presentate in questo volumetto della nuova coraggiosissima editrice “deComporre”, cinquantasei stazioni sulla via del possesso di sé, che ci si augura sia sempre più convinto, e poeticamente convincente.

***

Stelvio Di Spigno, La nudità, peQuod

Forse lo stesso titolo, La nudità, allude – o esplicitamente conduce – alla voglia/necessità di raccontarsi e, facendo questo, trovare “compagni al duolo”. Si può tranquillamente citare Dante poiché lo fa anche lui. In fin dei conti, la ricerca di altri è un disperato bisogno di altri orizzonti ma pure di rinnovata conoscenza di sé: “cerco qualcosa che sia io” (in “Animazione”), “perché da più me stessi se ne formi almeno uno” (in “Identificazione”). Non che sia necessario andare in cerca di ascendenze – ma sono dichiarate, certe liaisons, da un lettore (com’egli è) onnivoro nel campo della poesia classica e contemporanea: si può facilmente salire fino a Seneca per tornare a Pirandello. Per quanto si possa aspirare alla comunicazione con un prossimo più vicino, nell’espressione poetica si fissa – o si indica – un cammino personale di iniziazione, salvazione e auto-agnizione che poi, ma solo poi, si propone a modello per coloro che volessero potessero sapessero farne buon uso. È per questo che ci si mette a nudo, piaccia o no la franchezza della dichiarazione, convinca o meno il messaggio, ma con un libro di poesia si intende essenzialmente fare il punto sulla propria esistenza e farne oggetto di testimonianza – altro da sé quello che era in sé. La citazione da San Paolo in epigrafe alla sezione “Lo specchio di Dite” sembra suffragare questa chiave di lettura: “Adesso vediamo come in uno specchio… allora vedremo faccia a faccia… Adesso conosco in parte, ma allora conoscerò perfettamente…” – adesso, allora: da soli, insieme – non si cresce senza conoscersi negli altri, senza proporsi al prossimo. Frequentatore da sempre di libri, specie libri di poesia, Stelvio Di Spigno sa bene quanto sia importante il paratesto, tutto quello che accompagna, in un libro, il testo vero e proprio; in questo caso, le poesie nella loro nuda successione (ecco un segno del titolo: La nudità è proprio quella della poesia che tale si offre se è bella, se è giusta, se è utile). Il paratesto, dunque, ha la sua necessaria presenza: così il titolo, i titoli delle sezioni in cui si articola il libro (ardita “Giorno dopo giorno”!), l’epigrafe iniziale (dantesca, dal “Purgatorio”), la dedica “agli amici delle Marche” e la postfazione di Fernando Marchiori. Tutto si tiene: in poesia non esiste la casualità.

***

Stelvio Di Spigno, Mattinale, Caramanica

Non più giovanissimo – oggi che vanno di moda già i ventenni – Stelvio Di Spigno propone un libro che è comunque giovane, poiché comprende testi scritti tra l’inizio del 1995 (quando in effetti compiva vent’anni) e il maggio del 2003. questo Mattinale dunque, anche se vede la luce dopo una lunga gestazione compositiva e poi editoriale, è una specie di opera prima (pur avendo avuto nel 2002 una “edizione pubblicata pressoché clandestinamente a Mantova” alla quale, anche formalmente ritoccata, risultano “aggiunti ventuno nuovi testi”). È l’autore a fornire, in postfazione, tutti i riferimenti necessari alla lettura del suo libro, che – seppure (o proprio perché) considerato riassuntivo e conclusivo di una stagione creativa ormai trascorsa (ma è la prima stagione) – gli sta molto a cuore, e certo gli fa piacere uscire in una collana ricca di bei nomi, peraltro tutti più anziani di lui. Di Spigno non teme infatti, anzi auspica i confronti: la sua poesia è dichiaratamente debitrice di “una civiltà poetica scomparsa” (è sempre lui a dirlo) – appena trentenne, il poeta mostra di avere un armamentario di tutto rispetto, che trae linfa e stile da una tradizione riconosciuta maestra. Il paesaggio cittadino (scorci di Napoli e delle città del golfo di Gaeta) e la formazione sentimentale sono i temi dominanti, fino a potersi dire che ormai al paesaggio stato d’animo si va sostituendo un (insostenibile) sentimento dell’ambiente; malgrado in parte respinto e comunque difficilmente assimilabile, qui l’ambiente è sentimento. Articolato in sezioni più o meno estese (non è dato sapere, ad eccezione di “Intermezzo e diario”, se composte con testi coevi), il volume ha una sostanziale compattezza e una chiara tensione espressiva. La sezione che dà il titolo al libro, “Mattinale”, è tra le più corpose ed è la più felicemente risolta in chiave lirica. Vi si leggono brevi componimenti nei quali appare agevolmente superato il procedere poematico che caratterizza buona parte degli altri lavori: a beneficio dell’immediatezza comunicativa. Nel “brusio poetico collettivo” che oggi è diventata la civiltà letteraria, massificata anch’essa nelle catene di successo o costretta (ed è la parte migliore, la più seria e genuina) nelle piccole esperienze dei cenacoli alla periferia dell’impero editoriale, nella difficile e pericolosa sopravvivenza in una giungla di parole buttate allo sbaraglio, Di Spigno ha forza e fede per credere – ha ancora voglia di ritrovare se stesso “nella parola che non si prevede”, bella definizione (alla Valéry) del fare poesia. Si è formato caparbio in un percorso di letture denso e proficuo: ha filtrato secoli di poesia scolastica e antiaccademica, padroneggiandone gli esiti come fossero sue cose (e nella sua attività di ricercatore universitario ha prodotto interessanti contributi su Dante, Leopardi e Montale). Può darsi che ci si ritrovi ad essere “un folle in cerca d’estasi / con in mano il becco della tua viltà” (in “Le parole” – forse una sensazione di rabbiosa impotenza, comprensibile in chi vive per la parola, attraverso e a causa di). Lo scoramento è sovrano, talvolta, nell’arido panorama che lo circonda, eppure spiragli e pertugi si intravedono e invitano ad altre rincorse, barlumi di speranza. È vero, “il tempo: un’ombra che non passa”, e certe volte “non so se e come arrendermi o sparire”, anche “perché ormai è spenta la virtù del gioco” – ma è proprio un gioco virtuoso quello che chiama il poeta a guardare attraverso i fatti comunque siano e farsene ostia di vita.

***

Stelvio Di Spigno (e Carla Saracino): Qualcosa di inabitato, Edb Edizioni

Perseguito con intenzionale consapevolezza (non senza una piccola dose di sana autoironia, malgrado la malinconia di fondo che farebbe piuttosto gridare all’ossimoro della logica), il cosiddetto “grado zero della poesia” – che l’avvicina alla prosa, volendo appunto scendere di grado, cioè rinunciare a salire e scalare le vette impervie dell’espressione lirica (come s’era intesa) – è anche un modo, preterintenzionale e paradossalmente prematuro, di evitare il “male di vivere” (come più tardi sarebbe stato inteso).Non tutti lo seppero, se ne resero conto, lo vollero – ma è così che un secolo fa andavano le cose della poesia (magari perché si voleva farla “onesta”, qualcuno). Oggi, un secolo dopo, dopo tanto nascondersi nelle torri o dietro barriere di oscurità, e poi dopo tanto sfoggio di bravura metrica e abilità pseudo-retorica, si torna a scrivere poesia come si parlasse ad un amico (magari quello che è dentro lo specchio), in semplicità, e in profondità. Così anche chi a lungo si è esercitato nelle forme – diciamo classiche – novecentesche, in maniera post-ermetica o comunque montaliana (si doveva, per dimostrare di essere qualcosa), capita che si ritrovi in una dimensione, ancora sofferta, ma minimalista, appunto, sfiorando il “grado zero” di quella poesia prima praticata ad altri, alti livelli. Capita, o si fa voto di rinuncia all’esperimento azzardoso per essere almeno se stesso, riconoscibile da chi ascolta.Capita, sembra stia capitando, anche a Stelvio Di Spigno. Dopo già alcuni anni di silenzio, e in attesa di un suo libro autonomo (inteso come regesto di un periodo lavorativo da testimoniare), il quasi quarantenne autore napoletano esce con una piccola silloge (13 poesie) pubblicata per le Edb Edizioni insieme a Carla Saracino, proponendo, dice il titolo collettivo: Qualcosa di inabitato. Sarà forse il territorio della mente che si va spopolando? Sarà la vecchia “Napoli rivisitata” (“come se fossi una madonna abbandonata in una delle mille edicole di quartiere”… come pure ce ne sono a Gaeta, altro suo luogo di elezione) o altre plaghe della memoria? Forse non basta a scoprirlo il materiale a disposizione – piuttosto limitata la sua proposta – ma indicativo di un disagio consapevolmente contenuto. Uno spaesamento che si ammette, poiché lo si percepisce, al tempo stesso come una perdita, un distacco, e la ricerca, aspirazione alla possibilità di abitare, ubi consistere… Ubi bonum est, possibilmente. Nelle sue 13 poesie, Di Spigno propone comunque un breve ma significativo itinerario che lo porta sempre più nettamente fuori dalla sua primitiva maniera di esprimersi, al recupero di una dizione chiara, diretta, in un racconto (per lo più biografico) che fluisce liberamente, fuori schema, senza rete, nemmeno la protezione esteriore che dà l’aspetto di una forma nota. Qui è lui che si comunica.

***

Stelvio Di Spigno, Formazione del bianco, Manni

Cresce la costruzione dell’opera poetica, e non solo (esemplare il suo lavoro critico su Le memorie della mia vita di Leopardi) dell’ancora giovane Stelvio Di Spigno. Formazione del bianco raccoglie la recente produzione in versi che racconta un triennio tormentato di formazione, di superamento e – forse – di nuovo autoriconoscimento: chi lo segue dall’inizio sa che il poeta Di Spigno ha tempi lunghi e lavora per tappe decise, costante in una sua ricerca e conquista progressiva di una dimensione artistica, ma esistenziale insieme, non facile (volutamente: la sua cifra espressiva lo manifesta – ma i richiami alla tradizione codificata sono meno evidenti, ormai, segno di una più convinta adesione ad una linea privata, accettata e proposta come esempio). Questa nuova silloge è articolata in otto brevi, brevissime sezioni, anche di un solo testo (l’iniziale “Ripresa” e la finale “Leg- genda”). Una sezione soltanto ha un’epigrafe – che potrebbe essere stata scritta dallo stesso autore del libro – “Agnosci nequeunt aevi monumenta prioris”, ed è di Rutilio Nama- ziano; la sezione ha titolo “Civiltà” – sembra tutto un gioco, uno di quei giochi amari cui la poesia ci prepara, se è la poesia ricca di dolorose agnizioni e di cosmiche pene irri- solte, come è la poesia di Stelvio Di Spigno. I luoghi frequentati, conosciuti, scoperti, diventano e rimangono luoghi dell’anima – le esperienze personali specchiano altre realtà e nel farsi logos vengono proposte come paradigma. Nella Formazione del bianco Gaeta e Napoli si descrivono come due poli (difficile però dire quale veramente positivo – forse uno è un po’ meno negativo dell’altro?) ai quali orientare un’esistenza raminga in se stessa (“o forse di un altro me stesso”) alla continua ricerca di un agognato ma impossibile ubi consistere. Se in poesia tutto è possibile, se ogni desiderio è già verbo incarnato, qui si ha la netta sensazione di un oltre inarrivabile, poiché troppo bene conosciuto e rimosso – almeno nel desiderio, nel fissaggio del verso. La crepuscolare ammissione di “scrivere versi che non piaceranno” (in “A ben guardare”, che inizia con “una finestra sul mare” di chiara derivazione) è superata nella consapevole maturità acquisita frequentando ben altre scuole. Come pure è lancinante la ferita di un amore perduto (“dentro me c’è una stanza semiaperta /dove continui a vivere e a morire”), anch’esso percepito in chiave crepuscolare (“i miei anni come sono / come sono passati senza passare”) ma senza compiacimento disfattista (“avrei voluto essere […] /qualcosa che il tempo non disperde, non umilia”). Forse la formazione del bianco è proprio il superamento di un buio della coscienza – e/o di una certa esperienza artistica – nel desiderio di una pulizia nuova dell’anima e della parola.

***

Stelvio Di Spigno, Fermata del tempo, Marcos y Marcos

Al doppiare la boa dei 40 – e giunto alla quinta pubblicazione personale di poesia – Stelvio Di Spigno (si) racconta (a) se stesso. Compie cioè l’operazione classica (Svevo docet) di chi – pur avendo chiara idea del domani, almeno potendosi a quello dedicare – continua a guardarsi indietro per capire come affrontare quel domani partendo da oggi, evitando di “rincorrere ieri nel domani”, evitando allora di pensare al futuro come una soddisfazione al passato, se l’oggi non è del tutto appagante, non quanto ci si sarebbe aspettati. Perché, “rimboccando le coperte al domani” (dice il poeta, in un verso emblematico), si avverte che “niente è reale di ciò che verrà dopo”. Ma, per citare Saffo, tutto devo osare… Non ci si può sedere ad aspettare sulla riva del fiume, non usa più. Fermata del tempo, dunque… Magari si potesse! Ambiguità di un titolo: il tempo non si ferma; possiamo provare noi a fissarlo sulla carta (Svevo sempre docet!), appunto fermandoci nella memoria su episodi e persone che al tempo nostro hanno dato corpo. E sono tempo ormai eterno se altri potrà leggerne e condividerne occorrenze e sembianze. Sono luci ed ombre, sono lapidi e vessilli. Qui c’è un racconto fatto in primis a se stesso, di sé, per fare – come si dice ma come conviene – il punto, a un punto di svolta esistenziale. Si ripercorre la strada ben nota, si richiamano a vita gli amici e i parenti, si rivivono anche situazioni che a volte sarebbe meglio rimanessero sotto il fondo della memoria (ma fa d’uopo misurarsi anche con i fallimenti)… C’è il coraggio di un intellettuale che sa bene a qual prezzo si può vendere l’anima, se la vita ci fa incontrare “la felicità promessa” senza essere in grado di goderla. “Sono uno che non viaggia”, confessa (pur “Senza vergogna”, dice altrove) – “Ma intanto passano i treni e gli anni”. Comunque “è prosa” – direbbe qualcuno che non riconosce la poesia se non canta intonando un peana accompagnandola dorate buccine – e spesso prosa in realtà sembra (e forse è) questa fluente inarrestabile eruzione verbale nella quale si cerca (riuscendovi, sì) di coniugare memoria e futuro, madre e figlio, evanescenza e forma: in una parola, vita e morte. C’è anche l’amore. L’amore per Napoli (banale dire: odio-amore, ma è così, forse appena un po’ più amore, ma la rabbia per come si è ridotto un simbolo è forte, cocente la delusione per quanto male sia capace di regalarsi). “Ma questa è solo una poesia” – dice Di Spigno in un testo che dal titolo (“Sega circolare”) già vorrebbe farsi giustizia e non può che guardare il mondo girare in tondo sempre in tondo a sconfiggere la voglia di cambiare. Forse un po’ di speranza, “alla fine, si riaffaccia” (scrive Fiori in copertina) – davvero? E quanto costa? Conviene? L’umanità di questa storia sembra appagarsi di un mezzo fallimento e puntare almeno a qualche mezza soddisfazione ogni tanto. Poi – dopo leggere e rileggere – si trova, si (ri)scopre la poesia. Ci sono pagine di altissima commozione. Ma perché allora ci sono tanti testi che paiono buttati lì come panni dismessi che – si sa (forse nemmeno) – i poveri vorranno indossare? Ma i poveri non leggono poesie.

***

Stelvio Di Spigno, Le Memorie della mia vita di Giacomo Leopardi. Analisi cognitivo-comportamentale dei disegni letterari…, L’Orientale Editrice

Appassionato lavoro da erudito, ma insieme atto d’amore per un’anima sorella: così potrebbe in sintesi definirsi questo lavoro encomiabile soprattutto per l’infinita pazienza che certo ne ha consentito la realizzazione. Il sottotitolo è la sintesi dei titoli dei due capitoli che compongono il volume: 1. La polizzina Memorie della mia vita: tradizione autobiografica e disegni letterari. 2. Memorie della mia vita: analisi psicologica cognitivo comportamentale. Scrivere di Leopardi è sempre una sfida, un azzardo, un rischio (può darsi che sia calcolato) – almeno vanno scelti percorsi critici e/o ipotesi interpretative alquanto inusuali. Qui, del desiderio leopardiano di costruire una biografia di sé che avesse valore paradigmatico Stelvio Di Spigno ci parla con la necessaria competenza e con ammirevole semplicità, pur essendo il suo un discorso chiaramente accademico, di alto profilo espressivo – diciamo che gli è congeniale. Pochi autori come Leopardi hanno parlato di sé in modo così ossessivo, e persuasivo. Pochi hanno lasciato così tante e chiare tracce, e leggibili nonostante a volte l’incompletezza o l’affastellarsi dei progetti renda problematica la definizione dell’idea guida dei progetti stessi. Nella disamina proposta da Di Spigno si ipotizza e si giustifica come spesso progetti di studi ambiziosi finiscano per trasformarsi assumendo aspetti e sfociando in esiti ben diversi da come l’animo del poeta se li era figurati: così un libro sulla serenità ad imitazione di Marco Aurelio “cederà il passo al ventottesimo dei Canti, intitolato, naturalmente, A se stesso […] che ribadisce il distacco dalle proprie passioni, consumato [senza la] saggezza stoica che Marco Aurelio suggellava”. Così anche nelle Operette la costruzione (inguaribilmente spontanea, malgrado il presunto controllo filosofico) di un sé ideale obbliga a smascherare i referenti storici o letterari nei quali Leopardi cerca un conforto o un alibi. In altre parole, è possibile vedere questa “figura referente calata nel proprio contesto ma non fino al punto di non essere utilizzabile dall’organigramma concettuale di Leopardi…”. Una maschera che si scopre dunque più vera del proprio volto. È quindi ben documentata in questo lavoro la smania organizzatrice di una mente irrequieta e insaziabile, il progressivo cercare, trovare, riconoscere se stesso, parlandosi in continuazione come dal di fuori. Anche il distacco dalla famiglia, dal padre, è il segno inequivocabile della volontà di uscire per entrare di nuovo, di separarsi per incontrarsi ancora. È una progressiva coscienza di sé in una sorta di autoanalisi ben prima dell’analisi: anche in questo, certo, Leopardi anticipa, è in anticipo sul tempi e si proietta – però inconsapevolmente – verso un futuro che ignora (ma che molto dovrà misurarsi con lui e con le sue analisi). L’io, inquieto insoddisfatto infelice, del poeta recanatese è infine un quaderno aperto, solo che si voglia guardarci dentro, però con le capacità affinate da un adeguato strumentario culturale – Di Spigno mostra le carte in regola: è uno studioso giovane e già esperto di biblioteche, inoltre è un poeta che sente la vita à la Leopardi, uggioso il suo rapporto col mondo e col genere umano. Tutto è documentato con filologica attenzione alle fonti, lo Zibaldone principalmente, da cui attingere le chiavi giuste per cercare di aprire la via all’interpretazione spesso ardua di quelli che erano i desideri operativi di Leopardi. Una corposa bibliografia chiude il volume, testimoniando che Di Spigno ha lavorato su tavoli attrezzatissimi, filtrando con acume i materiali a disposizione: in particolare la terza parte della bibliografia è un vasto e allettante repertorio di materiali specialistici. Lo scopo di questo volume leopardiano è per Di Spigno evidente (e raggiunto): chiarire, non solo dopo un’attenta lettura dei testi dell’autore (per ricavarne segni e segnali di intenzioni e risultati nel merito) ma pure di altre opere memorialistiche e scientifiche sui comportamenti cognitivi, chiarire i rapporti sottili che consentono di scoprire il sé in sé, attraverso la comparazione di altre ipotesi esistenziali.

***

Rodolfo Di Biasio, Patmos, Stamperia dell’arancio

È forse inevitabile, chi vada in Grecia “ad ispirarsi”, come Rodolfo Di Biasio, inebriarsi di retorica più di quanto abitualmente non gli capiti di fare? ma della retorica che non lo è come ora si potrebbe intendere, bensì quella classica arte del dire che lega le parole alle cose… Forse perché più non parliamo / o se crediamo di parlare / ci facciamo remoti bozzoli / chiuse conchiglie / Ci condanna al silenzio / l’usura di un polverio di voci / senza radici e scopi. Per questo, forse L’anima si fa spenta marea. Certo, se uno se ne va a Patmos – e non si tuffa nel bel mondo in vacanza usa e getta (ormai lì pure di casa), ma ci va proprio perché lì si respira il tempo e del tempo si coglie l’agostiniano presente immoto e perpetuo -, c’è il rischio di scrivere poemetti, più o meno frammentati ma comunque ricchi di pathos… come lo sono appunto quelli che Di Biasio ha composto componendo il suo ultimo libro di versi, che prende il nome dall’isola greca (ove peraltro fu scritto il libro dell’Apocalisse: non è questo un altro segno – e segnale, che è pure augurio/invito – di una pace che è solo un velo al tormento della vita?… non dimentichiamo che da quelle parti una volta nascevano le dee, e le grazie, più o meno nude; e poi qualcuno le coprì e protesse con un velo pudico). La scelta dell’isola non è forse anch’essa un segno in qualche modo contraddittorio? perché Di Biasio è un terragnolo verace (e per questo sì scontroso e ‘isolato’ a suo modo), e perché comunque vuole comunicare (via via che compone, camminando la sua strada, un iter che altri possa seguire)… La contraddizione, proprio se apparente e apparentemente decifrabile, è in fondo un passepartout che a tutti consente di entrare nel gioco: poi ciascuno ridiventa se stesso, appena abbia compreso le regole. Nemmeno definitiva appare la scrittura di questo libro, ed è già segno di gioco retorico nelle indicazioni che l’autore propone a chi lo segua nel viaggio della parola: “frammenti per il poemetto di Patmos” si intitola il primo dei sette testi che compongono il volumetto. Tutto giocato sull’ossimoro, sul dire che non è suono e sul rombo del mare che diventa luce nelle tenebre dell’inesprimibile, il testo conduce direttamente all’infinito leopardiano, passando (o tornando) per il Mediterraneo montaliano. Il contrasto esterno-eterno (che è dunque interno), silenzio-suono (rumore delle stagioni), l’acqua e i ciottoli… Il rombo stesso è il suono del mondo che nel mare si smorza e trova pace, quiete, concentrando in un punto mentale l’immenso altrimenti inesprimibile il nostro lento amore delle cose. Perché poi ‘frammenti’? se – come gli altri, del resto – il poemetto appare ‘completo’… Dobbiamo aspettarci un seguito, visto che Di Biasio torna a Patmos per altre vacanze… Altro vertice della raccolta è il Poemetto del sonno dedicato “a S.M.” (che è lo scomparso Salvatore Mignano: perché non dirlo? gli amici lo capiscono sùbito e si commuovono a quel ‘Palinuro’ che tanto esalta di Salvatore le capacità di ‘gubernator’, nocchiero di una nave in gran tempesta… che non ebbe il tempo di addormentarsi… o che troppo presto fu strappato alla sua rotta…). E’ un vertice per la compattezza che lo caratterizza, per la pienezza del rapporto parola-immagine. Sonno-morte che forse è vita; senza dubbio anzi è così: l’amico tuffato nel mare (“cuore che serra progetti nostalgie”) trova “matrice” e “memoria”, tentando “astrali connessioni”. Importante comunque è che il dettato sia infine pulito, quelle parole e non altre (ne è garanzia il proverbiale lavoro di sfoltimento che l’autore ha sempre dichiarato come sua caratteristica metodologica): nella ricerca di porti sereni, anche se “molto di me non è ancora approdato”, Patmos potrebbe avere indicato al Di Biasio reduce dalla camminata a ritroso sulla via degli emigranti un faro di riferimento per il nuovo cammino da fare frecce/parole all’arco dei giorni / – tese oltre i giorni / arco di orizzonte [1995]

***

Rodolfo Di Biasio, La strega di Pasqua, Bastogi

Quando si accetta di vivere, quando si diviene consapevoli del viaggio che si sta percorrendo in compagnia di altri viaggiatori, più o meno consapevoli, è quasi sempre tardi per modificarne la rotta: tanto vale adattarsi e seguire la corrente, cercando di non subire danni irreparabili da scosse troppo violente. Più ci si muove, più si agitano intorno le acque, più si rischia di annegarvi. Sembra il classico circolo vizioso: noi desideriamo più spazio, e intorno la voragine ci inghiotte; ci serve più tempo, e la vecchiaia ci sclerotizza; aspettiamo qualcuno, e la folla tormenta la nostra intimità. Si nasce per crescere, certo, e ci fu detto di moltiplicarci, è pur vero, e i beni della terra vanno guadagnati con fatica, giusto! ma qual è il limite, il segno oltre il quale non c’e nemmeno più gusto a cercare, a godere, a vivere? Qui è la terra dei leoni che ci affascina ancora, l’America, la luna, qui le colonne d’Ercole dell’immaginazione, se l’Ippogrifo ancora non ha smesso di volare, scalpitando inquieto nella nostra fantasia. Qui vive la vita… ahinoi, e lo sappiamo. Ecco, la verità è che noi siamo fin troppo consapevoli della nostra limitatezza, della nostra pochezza: il poco fango che siamo, che dovrebbe farci riflettere sulla vanità dei nostri sforzi per misurare l’intero mondo che conosciamo. Al quale invece vogliamo sempre misurarci, quasi a sfida che ci appaghi di noi stessi: chi va incontro all’ignoto, non cerca di scoprire l’ignoto – vuole solo dimostrare (a se stesso più che agli altri) di aver avuto coraggio a sufficienza per intraprendere il viaggio nuovo, per concepire il sogno a portata di mano. Chissà, chissà quali molle fanno scattare le serrature dell’animo, della coscienza, della volontà, quando infiliamo quella magica chiave nella toppa arrugginita e – miracolo! – sentiamo che gira, che la porta si apre ancora e fuori c’è altra vita da conquistare. Chiodo piantato ben fermo nella nostra testa, la fantasia fa perno nei nostri sogni e si avvita fino a penetrare il cuore, fino a sfondarci il petto per la brama di uscire, fino ad incontrare, all’orizzonte del nostro orizzonte, nuove marine remote, altri lidi, approdi instabili eppure agognati con sete inestinguibile di naufrago che ha creduto nel destino. Se Rodolfo Di Biasio ha deciso di fuggire da se stesso è perché sapeva – lo sappiamo tutti che abbiamo appena un briciolo di curiosità, oltre il coraggio della paura – sapeva che avrebbe incontrato ancora se stesso, magari più curvo sotto il peso degli anni, ma non diverso da quello che fu. Chi abbia accettato il fardello della vita, e per di più riconoscendo in sé la luce che è l’incontro di sé negli altri; chi abbia deciso di raccontarsi perché vita sia vita e non si esaurisca nel volgere degli anni; chi abbia cominciato a piantare semi che non isteriliscano la pianta, tutto questo lo sa. E ne fa la sua bandiera, non ha paura della sorte, non teme la morte. L’eredità della Strega di Pasqua, ammesso che esistano ancora le streghe e che a Pasqua diventino buone, amiche dei bimbi e dei puri di cuore; l’eredità del libro che Di Biasio ha lasciato a sua figlia, ai suoi figli, ai figli che si disperdono per il mondo, l’eredità della vita è il rispetto per la vita. La lezione che Di Biasio propone con il suo racconto, doloroso ma sereno, lancinante nei ricordi perché lucida nella lettura del presente è la lente attraverso la quale li si legge, la lezione della Strega di Pasqua, ammesso che nei fumi dell’alcool ancora si possa avere chiarezza d’intenti, è l’invito a credere nel mondo, nel nostro mondo, di cui, per essere signori, dobbiamo essere artefici – e prepararci subito a non farcene vittime.

***

Rodolfo Di Biasio, I quattro camminanti, Sansoni

Da molti anni, ormai, Rodolfo Di Biasio va tessendo una sua tela di memorie che lo lega, in una dimensione dell’anima quasi, all’America, o meglio – come la chiama lui – all’america, con la minuscola (e basta leggere la prima pagina del suo libro per capire il perché). Forse è un luogo della mente, la sua america, che gli è cresciuta dentro fin da quando, ragazzino appena, ascoltava in famiglia i racconti dei parenti e sui parenti, emigrati verso quel lontano continente in cerca di fortuna, lontano dai patimenti cui li aveva abituati l’avara terra natia, l’ultima landa del Lazio meridionale in faccia al Garigliano. Autobiografia riflessa, dunque, e viene da pensare a Svevo il quale sosteneva che La coscienza era un’autobiografia, ma non la sua; anche nella narrativa di Di Biasio c’è autobiografia, e sia pure di seconda mana, ma è la sua, in qualche modo, perché anch’egli provò un tempo a varcare l’oceano per “fare l’america”…Rodolfo Di Biasio propone con I quattro camminanti la sua prima opera narrativa di lungo respiro. È un romanzo breve proiettato verso altri mondi, altri spazi, perché appunto la vita è cammino e ricerca, non sempre soddisfatta, di strade le più adatte e le più agevoli da percorrere, per correre ad altri lidi pieni di promesse. I quattro protagonisti sono gli zii dell’autore, che uno ad uno emigrano negli Stati Uniti, conservando sempre accesa nella mente, forse ancora più che nel cuore, l’immagine della terra da cui vengono, della terra madre, e della madre. Ed è proprio la figura della madre che rimane infine astagliarsi, immutabile nel tempo, sul panorama delle memorie e sullo stesso paesaggio, fisico e mentale, che è l’ambiente nel quale è situata la vicenda narrata, di qui e di là del mare – in lei l’autore vede conservata la fedeltà allavita, che è la trama portante della storia.Già nella raccolta di racconti Il pacco dall’America, Di Biasio aveva toccato in più punti i temi che sono i cardini strutturali de I quattro camminanti. Il viaggio, che i camminanti compiranno verso un destino diverso, era ancora lontano, ma aveva il suo magico carattere da amarcord felliniano: “la nave: noi che le avevamo viste solo sui libri, ci spalancavano lontananze e mistero”, e la lingua volutamente sconnessa è scommessa di appartenenza ad un codice espressivo che non si vuole rinnegare malgrado il distacco necessario.Il tempo (già allora nel rapporto generazionale) e la natura, anch’essa molto spesso specchio del tempo e degli uomini, erano strettamente collegati: “molte volte solo il nipote coglie le ulive degli alberi piantati dal nonno”. E nel libro successivo, La strega di Pasqua (ancora una raccolta di racconti legati da un filo conduttore: la visita al paese natale in compagnia della sua bambina, un’altra occasione per parlare di America, scritta con la maiuscola ma pronunciata con la minuscola),c’è un’altra spia narratologica di chiara impronta sveviana: “è il tempo che colloca ogni avvenimento nella giusta prospettiva”.Quasi a sfida che ci appaghi di noi stessi, chi va incontro all’ignoto non cerca di scoprire l’ignoto: vuole solo dimostrare (a se tesso più che agli altri) di aver avuto coraggio a sufficienza per intraprendere il viaggio nuovo, per concepire il sogno. È strano come ci si lasci catturare dall’immenso quando il minuscolo non soddisfa più. Ma è per questo allora che, dopo, si continua a sognare il “ritorno”, anche se “quasi sempre quelle partenze furono senza ritorno”. È per questo che Di Biasio scrive una raccolta di versi alla quale dà il titolo I ritorni? È forse un bisogno, è la voglia di ritornare bambini nel proprio paese, che i ha fatti crescere troppo presto, ed è un’esigenza che aiuta a vivere, perché fa sperare. Il cordone ombelicale con la madrepatria non viene reciso, dunque, anche se si riduce a sottile spago della memoria… Nella nave che lo porta verso gli Stati Uniti, il giovane contadino (che nel libro di Di Biasio è un Sancosimese, ma è simbolo di tutti quelli che dal nostro Sud hanno avuto il coraggio di staccarsi) vive una catartica metamorfosi: si imbozzola e si fa larva di nuova vita, perché oltreoceano avrà davvero ali di farfalla per vivere una vita nuova. [1994]

***

Rodolfo Di Biasio, Poemetti elementari, Il labirinto

Inutile andare in cerca di ascendenze (che pure ci sono, ci sono e si potrebbero individuare nella scabra scansione e nella rarefazione della parola che lega Ungaretti e Caproni, fra gli altri) – ma Rodolfo Di Biasio in questi Poemetti elementari si dimostra appunto “elementare”, e così vuol essere, probabilmente. Se ricordiamo “la dottrina dell’estremo principiante” del vecchio maestro Luzi, comprendiamo perché: questi poemetti nascono da una ricerca di parola e sulla parola che è nella natura stessa di Rodolfo Di Biasio (l’autore de I ritorni, di Patmos), avendolo accompagnato dalle origini, quando tentava “sorti” e sfidava la storia della poesia interrogandosi sulla strada più giusta da seguire per essere se stesso, pur “dentro l’orma” dei padri. Ora, a settant’anni e dopo un lungo silenzio, dopo aver camminato in lungo e in largo per le vie della letteratura (è stato professore, critico, animatore culturale), ora ha voluto un’altra volta misurarsi con se stesso. Come un principiante, appunto – poiché il poeta lo è sempre, se cresce in onestà –, ed è tornato (ma è rimasto fedele) agli elementi della sua formazione, della sua vita di autore. “Elementari” significa semplici (ed è chiaro dall’aspetto stesso della pagina di questa plaquette che comprende sette poemetti articolati ciascuno in tre momenti – pagina scarna, essenziale: una semplicità di arrivo); ma si farebbe torto alla sua intelligenza linguistica se ci si fermasse qui: “elementari” è proprio degli elementi, cioè della naturale forza che troviamo negli elementi intorno a noi: acqua, terra… il mare, il fiume, l’ulivo, la cenere, e il tempo, sovrano. E siccome tutto ritorna, la lezione degli elementi è flusso di memoria che diventa viatico per le piccole orecchie di chi ascolta: qui c’è il nipotino David, al quale si racconta dell’infanzia e delle radici (“ineludibili”), in un “poemetto dell’ulivo” inebriato da una “luce” che “è dentro e non smuore”. E c’è il tempo delle “corrispondenze” (“silenzi sempre più lunghi” e “abrasa memoria delle cose” – che pure furono “le rose della vita”): quando “le irrisolte strade” sono ormai “alle spalle” e si impone una “tregua”… Infine, “è questo il tempo delle interrogazioni”, quando tutto ritorna, si incastra, nell’essere quello che era, elemento e parola che lo dice. Il piccolo libro appare nella collana “Tarsie” delle Edizioni Il Labirinto.

***

Pasquale Di Ciaccio, La luce blu, Novecento