*

Letizia Leone, Rose e detriti, Fusibilia

Quanto ha goduto e quanto vorrebbe farci godere della sua scrittura, Letizia Leone, e quanta vita – sognata, immaginata o riflessa, raccontata – ci ha messo, in questo sogno straziante delle ultime ore di Giovanni il battista, anzi: delle prime ore dopo la sua morte? nel raccontare cioè in una sua forma teatrale (ma in versi) una vicenda stra-raccontata svariate volte, in forme le più svariate? Cercare (e magari anche trovare) echi e suggestioni – riconoscibili, per quanto (magari anche) involontarie e inconsapevoli posano essere –, non rende comunque più facile definire questo libro lacerante e libidinoso. Ma così una prima definizione è già concepita: è un libro che si lacera nella libidine della parola (quella di chi scrive, e dei personaggi che vivono la vicenda presentata attraverso torrenti di parole, quasi monologando anche quando parlano tra di loro), invitando a delibarne ad libitum. Libidine linguistica a cominciare dall’iniziale gioco dell’ossimoro: esaltazione di contrasti che si fondono per fondare una inquieta ridda rissa riffa di passioni e sentimenti, turbamenti e pulsioni. Provoca un certo effetto straniante, per quanto accortamente definito “impossibile” nella didascalia introduttiva, l’ultimo monologo del Battista, che riempie metà del secondo episodio (bipartito, appunto, e decisamente equilibrato), perché nella seconda parte di quest’episodio c’è un altro monologo, quello di Erode, finora peraltro ben presente, ma nelle parole degli altri personaggi, il quale chiude la rappresentazione in un delirio di impotenza. Come delirante è l’orrida testa parlante, in terza persona peraltro, ad acuire ancora il distacco da una vita, rifiutata per eccesso di virtù. Rose e detriti vuol essere, ed è, fin dal titolo di questo libro – scandaloso perché dedicato ad uno scandalo –, un proclama di libertà, rischio e azzardo in una spericolata scansione che insieme è del ritmo e del linguaggio. In bilico sempre tra sacro e profano, il linguaggio è di chi non ha paura dell’ovvio e sa come adattarlo al bisogno di un ritmo che al tempo stesso scatta e si rattiene, ancora secondo il bisogno dell’azione. In definitiva, pur leggendo un testo poetico, assistiamo ad una vera messa in scena, e siamo coinvolti in un torbido e turbinante eloquio, che non poco ci turba. Quanto sia o possa davvero considerarsi attuale – in tempi di “bulimia consumistica” – discettare di lussuria e sacrificio, di esibizione della sessualità (anche priva di vero desiderio, poiché fine a se stessa, alla per nulla celata volontà di essere come si crede che si debba apparire – nemmeno sapendo più come essere chi si è), disquisire, anche in forma poetica, di massimi sistemi della morale potrebbe sembrare o dare l’impressione di velleitaria operazione narcisistica (nel fluire vorticoso del gusto, oggi, se ancora ha senso parlare di un gusto comune, oggi – se una volta aveva senso parlare di comune senso del pudore…). L’operazione intellettuale di Letizia Leone, in definitiva, è un po’ tutto questo e magari anche altro, che – convinca o meno, anche questa è altra questione, ma intriga e basta a dire che è riuscita – si pone a buon diritto nel novero degli esperimenti necessari: ogni tanto, chi abbia a cuore la propria missione intellettuale, il senso del proprio posto nel mondo (se non è poeta per caso, ma lo fa perche lo è, istintiva forza vitale), si avverte il bisogno di chiamare a sé i sodali e pure gli altri del circondario, proponendosi con la faccia atteggiata a circostanza, con la palandrana rattoppata o con un abito nuovo di boutique (scartafacci o carta patinata non importa), per farsi dire se la strada finora percorsa valga ancora la pena di essere percorsa – pur con le opportune correzioni e deviazioni verso il traguardo prefissato.

***

Luciano Luisi, Il silenzio, BOOK

Ogni tanto bisogna farlo, è meglio farlo ogni tanto, e non doversi all’improvviso accorgere che il tempo è passato: bisogna misurare il tempo senza paura, senza paura che il tempo non ci darà tempo… Ogni tanto, come la volpe della favola, ingordi della vita, dobbiamo fermarci a pensare che la vita non ha altra misura che la sua: non è eterna, e tanto vale saperlo subito, evitando sprechi; dobbiamo prendere sapendo che non prenderemo tutto, ma quel che faremo nostro vivrà comunque in noi e di noi sarà segno quando non ci saremo, se l’avremo messo a frutto, lasciandolo in eredità (oraziano ammonimento anche questo) a degni eredi che a loro volta non dovranno scialacquare il patrimonio… A queste e simili considerazioni spinge subito la lettura dell’ultimo libro di Luciano Luisi, Il silenzio, un lavoro in cui non solo si condensano oltre dieci anni di ispirazione ma si aprono orizzonti sconfinati sulle umane ed arcane ragioni della vita e del tempo, sulle misteriose e ineluttabili vie che sono i sentieri dell’esistenza. Le parole di Luisi hanno respiro lungo e consistenza lieve, nell’ampio procedere (spesso addirittura solenne) di una versificazione esperta e colta, eppure non succube di alcun riferimento, per quanto riconoscibile. Sono parole che scavano trincee contro la cattiveria, la solitudine, i mali del mondo e consentono una conciliazione vivificante con la maschera quotidiana che indossiamo. Così a poco a poco il lettore si sente rassicurato proprio mentre il tema della morte e quello del tempo (dominanti, e sono tutt’uno, in realtà) incombono a turbarlo: il segreto di questa specie di miracolo è nell’equilibrio tra la parola detta e i suoi contenuti. La scelta linguistica di Luisi è all’apparenza facile, ma solo nel lessico, perché la struttura è variamente articolata e non sempre agile a percorrersi è la cadenza imposta. Operazione caratterizzata comunque da onestà intellettuale, e poiché il poeta allo specchio, nel cercare ed esorcizzare i segni e i segnali del tempo, mette in discussione se stesso, più facile diventa credergli se ci invita a riflettere con lui (a riflettere noi con lui nello specchio della vita che passa, vittime consapevoli e pertanto non più paurose del tempo che ci consuma, mai del tutto, se possiamo lasciare impronte nel tempo che segnano il nostro passaggio: “un verso che riporti / l’ombra di me al tuo fianco”). Il silenzio è uno dei libri più importanti di quest’anno letterario. Bilancio non solo poetico ma insieme esistenziale, è una guida per l’uomo in pena che sappia leggersi “Nel respiro del tempo”. Così ha titolo la prima sezione, che in qualche modo è già il libro, contenendo del libro stesso i temi fondamentali: nemmeno la sezione “Per sempre”, dedicata agli incontri, si libera della presenza della morte (apotropaica, forse, lucida e perfino gotica-grottesca e sempre autoironica, illuminata dalla tenue logica del dubbio razionale: “cosa potrai svelarmi / che la ragione accolga / senza sgomento?”). E infine è la poesia il “progetto d’amore” che impedisce alla morte di rubarci davvero il posto nel mondo: la memoria, che vive di poesia e ci fa eterni, annulla la vittoria della morte (eredità classica, questa “memoria invincibile”, filtrata nella fede che le dà un più deciso calore di uomo). Autore di numerose pubblicazioni e notissimo come giornalista culturale della televisione, Luciano Luisi è attivo dall’immediato dopoguerra nel campo della comunicazione e della produzione letteraria.

***

Luciano Luisi, Nonostante, Passigli

Carissimo, preziosissimo amico Luciano, quarant’anni fa (e nemmeno avevo letto ancora Svevo) io mi definii un “vecchio-bambino” – adesso che ne ho 56 (e sto per lasciare finalmente quel caos che è diventata la nostra scuola senza la maiuscola) mi sento naturalmente proiettato a… che sarà quando davvero sarò vecchio? Che sarà di me uomo e soprattutto che sarà del poeta che sono… Ecco perché un amico come te, caro Luciano, è importantissimo: si pone come un faro, un modello, un esempio. Poiché tu e pochi altri sapete indicare la via per la quale più facilmente, più serenamente si può toccare il traguardo. Ho davanti certo la lezione di Luzi, “estremo principiante” e della quasi ottantenne Spaziani, ma il tuo recente Nonostante mi si è appiccicato addosso appena ho cominciato a sfogliarlo: l’ho sentito congeniale alle mie corde, mio. “Lo specchio” – “ancora accampano diritti i sogni e la vita invento” – non ha paura della parola che spaventa invece non poco! Esorcizzando il vecchio grido di Palazzeschi e tanta poesia del “doppio”, dice in tutta semplicità che la categoria mentale della vecchiaia è “una fola” – afferma la giovanilità perenne del poeta che sa stupirsi al bello della vita. Ecco, io mi auguro questo per me. Come pure vorrei augurarmi che “una ragazza” (mia figlia, magari) potesse avere il “gesto” di porre nella mia bara “un libro”, un mio libro di versi. La “Morte di un poeta” è meno tragica di tutte le morti proprio perché “non chiude il viaggio”… ma lo continuano i lettori della sua poesia. Se non avessi avuto paura di sembrare banale e retorico, lo avrei fatto quando è morto mio padre – mi era venuto di posargli fra le mani un suo libro, mi ha trattenuto (scioccamente!) la preoccupazione di urtare magari la sensibilità di chi aveva voluto mettergli in mano un rosario (al quale, invece, egli mai aveva dato peso)… Ci sono tanti altri sonetti nel tuo libro che meriterebbero di essere citati e analizzati; c’è già il titolo che è un manifesto di intelligenza. C’è il gioco – quasi un ossimoro – tra i sensi che “più non credono nei prodigi” e il desiderio che “non s’arrende e… chiama. E quell’esile voce è la vita”: come non accoglierlo, quel gioco salvifico nonostante la consapevolezza della sua inutilità! Quando “addosso” si avverte irrinunciabile la lezione del passato, sottomessi ormai ad una “fede paziente” che tutto stempera e prepara alla “salvezza”… C’è, caro Luciano, che sono qui a dirmi: non è finita, non finirà, non può se non vuoi lasciarti andare: il mondo ha bisogno della tua voce, delle tue invenzioni, dei tuoi sogni. Per avermelo ricordato, per avermi fatto fermare a riflettere (su quello che già so, del resto – so bene che non mi fermerò!), io ancora e profondamente e amichevolmente ti ringrazio.

***

Luciano Luisi, Tutta l’opera in versi, Aragno

Non è un libro di libri, non è una semplice successione di volumi e volumetti messi in fila: è un libro, nuovo malgrado sia composto di opere già note, nuovo perché la ricomposizione delle varie sezioni in cui è articolato lo rende – costringendo a seguire un ordine costruito a bella posta – diverso e diversamente fruibile rispetto alla somma dei libri finora pubblicati da Luciano Luisi. Che ha avuto certo la (meritata) fortuna – festeggiando i novant’anni di vita e i settanta di produzione poetica – di avere intorno amici attenti e disponibili, competenti e sensibili, i quali hanno collaborato a confezionare un pregevole regalo per lui e per noi tutti. Tutta l’opera in versi. 1944-2015 restituisce in definitiva un altro Luisi, che a lui stesso senz’altro piace nella novità della lettura che impone. Qui sono pubblicati tutti i suoi libri scritti in poesia (da Racconto e altri versi del 1949 a Altri fiumi, altre sponde del 2014, edito quest’ultimo dallo stesso Aragno che ora cura il volume integrale): in parte smontati e rimontati in sezioni tematiche per offrire un completo quadro d’autore incorniciato in una preziosissima nuova cornice (anche la veste tipografica è di prim’ordine). Si può discutere per la rottura del rigido criterio cronologico, ma la proposta di percorso da seguire è stimolante e consente di leggere l’opera di Luisi come un vasto romanzo dell’esistenza. L’impaginazione (pur toccando le 850 pagine) a volte schiaccia i testi, per economizzare un po’ di carta… anche questo forse aiuta a correre nella lettura, come seguendo una trama narrativa svolta in versi. Basterebbero infine la piccola silloge inedita “Gli addii” e la corposa raccolta di “Giudizi critici” a raccomandare Tutta l’opera in versi di Luciano Luisi come imperdibile novità da biblioteca. Anche a scorrere le centinaia di pagine di questo volume (le prime cinquanta e le ultime cento raccolgono testimonianze critiche e bibliografiche), soffermandosi appena su qualche testo o lasciandosi avvincere da altri, è impossibile non cogliere la sostanziale (e formale) unità espressiva, la decisa adesione al dettato lirico di un autore sempre coerente. Si deve infatti concordare con l’ampia e motivata introduzione di Langella: “ha saputo restare fedele prima di tutto a se stesso”. E attraversando la sua opera “si ha l’impressione di sfogliare il grande libro della vita”. Una vita votata da subito e custodita nell’amore per la scrittura, nella passione per ogni forma di scrittura (Luisi ha scritto anche in prosa ed è stato un giornalista finissimo). Conoscitore della poesia di tutto il Novecento, che ha attraversato navigando esperto fra le insidie degli ismi e delle avanguardie più o meno presunte, ha tenuto ferma la barra tenendosi a distanza da pericolosi compromessi. Ma se è vero che questo libro – grosso e agilissimo al tempo stesso – vuol essere un bilancio “definitivo”, bisogna pure augurarsi che non sia vero: a Luciano Luisi, lucido nel presentare il suo lavoro in versi (ci sono anche il suo teatro e le traduzioni), si deve augurare di poterlo ancora incontrare in altre pagine, nonostante – direbbe lui – il peso degli anni.

***

Raffaele Piazza, Sul bordo della rosa, Amadeus

Giunge al terzo volume di poesie, Raffaele Piazza con Sul bordo della rosa, sempre per i tipi delle edizioni Amadeus, e cresce, affina i suoi mezzi e dilata il respiro della sua produzione. Napoletano, 35 anni da compiere ancora, “di questo nostro grande ‘900 il verde allievo Piazza, consapevole o no, soffre e gode le stigmate…”: così, lusinghiera ed augurale, la presentazione di Perilli al secondo libro, La sete della favola. Già in quello, in verità, si elevava il “quasi profetico canto” accennato nel primo: Luoghi visibili (con la pronuncia decisa, quasi antilirica: “bastandoti il tuo godimento / verso il nulla di una terra inesistente”, ma per “sciogliere l’anima al vento”). La misura espressiva andava in cerca di limiti meno angusti, avendo spesso bisogno di “stanze” in cui dipanare i momenti di una riflessione sempre più approfondita. La vocazione poematica in quest’ultimo lavoro trova forma e sostanza. Giustamente Perilli (poeta sodale più che critico, in questo caso) osserva, nella sua toccante nota di copertina, che – pur correndo il rischio di esserne schiacciato (è in qualche modo “l’insostenibile leggerezza dell’essere”?) – il poeta sente che “aumenta il peso, intorno e sopra, sì: ma cresce anche la visibilità sprofondante dell’incanto”. Ed è per questo forse che la versificazione si libera, disinvolta, virando a volte verso quel grado zero che la porta, consapevole rinuncia di alte arditezze linguistiche, verso la prosa colloquiale. Vittima cosciente di una ineluttabile “nostalgia del presente”, il poeta oscilla fra la riva di oggi e la riva di domani (scriveva Jimenez) trovando spesso difficile il salto e rimanendo – rifugio o carcere, chissà – una “presenza sempre in limine”, ma proprio da questa posizione, sulla soglia della vita (o “sul bordo della rosa”, appunto), coglie l’essenza del dire. I titoli dei tre libri di Piazza sono anch’essi un segno di evoluzione, dalla concretezza di “luoghi visibili” alla “sete della favola”, verso mitiche regioni della fantasia, ove fermarsi, “sul bordo della rosa”, nei domini dell’immagine fatta parola.

***

Laura Maria Gabrielleschi, Le case degli anni, Edizione del Giano

Sfogliando Le case degli anni di Laura Maria Gabrielleschi – a parte qualche sentore, qua e là, nemmeno ben precisabile – si materializza (ma è quasi un uomo di fumo) soltanto l’Ungaretti del “Natale” posato vicino al camino: Lasciamo le strade…Posiamo la fatica in un angolo… Basta questa implicita suggestione per essere una ‘citazione’ (pur inconsapevole)? Ma in queste pagine di Laura Maria c’è molta lirica frantumata, c’è qualche endecasillabo da ricostruire… Sarebbe anche questo un omaggio al maestro, se fosse il frutto di una ratio organizzatrice. Probabilmente è un fortunato caso, un gioco fortuito. Ma non è questo il merito di una versificazione che sa di cose e di carne, di respiro e di tatto, di sensi e materia, quindi – e ne vive ed è viva, parlante. Piuttosto, di tale parlabilità si dovrebbe esaminare la portata espressiva, riconoscendosi in essa una delle cifre più caratteristiche del dettato poetico in Le case degli anni. Si può azzardare che sia una cifra ‘caratteriale’? A ben leggere, emerge un ritratto d’autore che davvero parla e dice di sé, del suo carattere e dei segni che di quello sono ‘caratteri’… Le memorie (è lo sveviano “orario ferroviario”?) si susseguono a delineare una figura che pian piano si fa nitida nell’oggi, piena com’è di anni che sono fatica da ‘trascinare’, quando l’odore dei giorni / è pieno di ricordi e le immagini / non sono più né memoria / né sogno (appunto: vita, ritrovata riletta rivissuta, e non ‘memoria’, non ‘sogno’). La cifra che meglio caratterizza questo libro sul piano più specifico dell’analisi testuale è l’ardire (e ‘ardore’) di certi legami: il sole scuote aliti di vento; dorme la terra e respira i colori, i profumi… e si spengono gli occhi su ombre saccheggiate: ecco allora che – ha ragione Dario Bellezza nella prefazione – si porta “una parola classica al contatto con la realtà dei nostri giorni”. Si avverte nella poesia di Laura Maria un’allegra cattiveria con se stessa, una quasi ossessiva insistenza tematica (molte parole saltano da un testo all’altro, volutamente il lessico è scarno) che infine è un’offerta di vita, l’esibizione, sfrontata e perciò vera, della propria vita. E’ questo il gioco che si propone ne Le case degli anni (ricordiamo la ‘casa di cristallo’ di Palazzeschi?): guardare da vicino come vive un poeta. Reminiscenze a parte, conviene spogliarsi d’ogni finzione ed entrare con l’autore di questo libro nella ‘casa’ dei suoi anni per leggervi i segni impietosi ed impietosamente mostrati del tempo. Ci sono dunque “le case degli anni”, “le stanze perpetue degli anni” e le “stanze fatte di carne”… se ricomponessimo e rileggessimo il sillogismo crittato, avremmo: la carne casa del tempo? Non dice forse Laura: “trattengo/ questa primavera nelle vene”? E’ in noi che vive – e di noi si nutre – il tempo… Non è solo una lezione di Svevo: è l’onestà di rappresentarsi. Tra consuetudine e rassegnazione (ascolto dentro/ i passi deserti / di sere affumicate), si dipana una storia intima da ascoltare in confidenza, disposti a credere senza bisogno di parole superflue – direbbe Laura, con l’abituale ardire linguistico: come si ascolta un corpo che si ama. Così, senza clamori, si muove all’avventura, senza saperlo forse, con l’onesto sentire che del poeta (ah, Saba!) è compito e fine. Ci sono, nel libro, i punti deboli, più ancora che in certe infelici spezzature di verso, in qualche languore troppo esibito, non sai però se a bella posta, per eccesso di cattiveria (Gozzano se la ride nel suo campo di trifoglio, lo sguardo ad inseguire una farfalla). Malinconica sfida in faccia al mondo, consapevolmente nuda Laura mostra come vibrante sia la sua natura, malìa di ritmi franti in girotondo… [1995]

***

Laura Gabrielleschi, Dialogo con la madre, Bastogi

È appena al terzo volume di poesia, Laura Gabrielleschi di Grosseto (è nata a Lucca, però, e ci tiene a ricordarlo), non più giovane – anche se l’anno scorso ha vinto il premio Montale nella sezione inediti – ma entusiasta della sua attività poetica. Peraltro, non è solo impegnata come autrice poiché si adopera nella promozione culturale (e lo faceva anche da privata, prima di dirigere la sezione grossetana del MOPOEITA). Ha esordito nel ‘94 pubblicando “Le case degli anni” in una raccolta curata da Dario Bellezza per le edizioni Ianua di Roma; nel ’96 è uscita una elegante plaquette Amore allo specchio (Lietocollelibri) ed ecco ora, con la illuminante prefazione di Franco Loi, questo intenso Dialogo con la madre. E’ un libro complesso, frutto di un lavoro articolato nell’arco di cinque anni, con testi suddivisi in due sezioni (“Madre” e “Figlia”), chiuse dal poemetto dedicato alla madre/specchio che dà appunto il titolo al libro intero. “Non c’è compiacenza lirica in queste poesie – scrive Loi, ma non bisogna nemmeno farsi ingannare, aggiunge – dall’amarezza e durezza di certi versi”: Laura Gabrielleschi è una donna consapevole dei suoi mezzi, e merita certo di avere lettori/interlocutori all’ altezza. Sa pure di non potersi fidare sempre (“Tu dici che dobbiamo / superare il monte / per vedere il colore / dell’altra valle / Tu lo credi?”): l’esperienza della vita va fatta senza aspettare sempre il panierino della provvidenza, o la mano amica di chi poi ti lascia appeso esausto a mezza costa; bisogna essere pronti a subire le conseguenze di uno sbaglio e insieme attenti a non deludere chi ci è vicino (“e forse ti domandi: è mia la colpa se non sei felice?”). Nemmeno, d’altronde, si è più sicuri di sé: “Di essere ormai / un’altra l’ho capito”… magari nascosta o rifugiata proprio dentro o dietro quello specchio al quale allude Loi. “Potrei dire che ho iniziato a scrivere per amore di qualcuno o di qualcosa o forse per mancanza di amore” così scrive lei stessa in una scheda di autopresentazione: nella poesia di Laura Gabrielleschi è la ricerca di una identità smarrita ma non perduta, prestata forse a chi, viandante stanco, s’era venuto a riposare da lei.

***

Laura Maria Gabrielleschi, Di padre in padre, La vita felice

Ogni tanto capita di incontrare un padre così (poeticamente) “presente” come quello di cui ci racconta Laura Maria Gabrielleschi, nel suo recentissimo Di padre in padre (nella elegante collana “Agape” delle edizioni “La Vita Felice”). Capita che alla fine della lettura quella parentesi possa addirittura togliersi e il padre in questione rimane vicino a noi, con noi, presente appunto fuori dalla poesia stessa che ce lo ha presentato, (ri)dandogli vita. Questo capita perché un padre come quello di Laura Maria Gabrielleschi – la quale infatti parla proprio del suo, senza alcun infingimento letterario – è così ricco da poter elargire a chiunque doni a piene mani. Il dono soprattutto dell’essere ricordato nel bene che ha lasciato di sé (e chi lascia “eredità di affetti”, si sa, non muore mai del tutto). Quasi vent’anni dopo lo struggente Dialogo con la madre, a dieci dall’ultimo libro di versi (Compagno d’occasione), Laura Maria propone con Di padre in padre una silloge essenziale (quasi tutti brevi e brevissimi, i testi) e matura, controllata, contenuta anche dove più facile ci si aspetterebbe il moto dell’anima, la commozione. Che c’è e trapela e si avverte spesso nei toni e nelle forme espressive, ma pure appare come un casto velo a proteggere la nudità di questa poesia privata e insieme gridata, come una confessione necessaria, liberatoria. “Perché te ne sei andato?” – non è una domanda retorica, se non perché allude proprio al fatto che il padre, se è vero che se ne è andato, vive anzi in ogni luogo, attraverso il tempo che la figlia ha l’impressione di sciupare e sente invece che ha valore se a lui dedica l’esistenza stessa. Non è più bambina, o ragazza, non è quella dei giochi e delle speranze, poiché la vita ormai le è diventata dura a percorrere e non sempre la ripaga degli sforzi compiuti per crescere e migliorare. La memoria del padre, custodita e spesa nei momenti di bisogno, aiuta sorregge convince illuminando il cammino. “Sono la tua cellula vagante”: carne di quella carne, segno di un passato che tende al futuro. Ecco perché “mio padre non è morto”, anzi “mi disegni un’altra storia”: c’è sempre lui nel programmare le vie dell’esistenza quotidiana, nel disegnare storie da vivere come se le raccontasse ancora lui, come quando era piccola, Laura Maria, e gli dava fiduciosa la mano. Come ora, scrivendo, la sua mano carezza le parole che parlano di lui – che sono lui [2017].

***

Elio Pecora, Poesie, Empirìa

Elio Pecora ha scritto poesie, racconti e romanzi, testi teatrali e saggi diversi (importante quello dedicato ad un maestro come Penna). Il volume di Poesie che ha pubblicato con Empirìa ha ottenuto importanti riconoscimenti, fra i quali il premio “Circe – Sabaudia” e soprattutto il premio “Alfonso Gatto” che il Lions Club “Hyppocratica Civitas” di Salerno dedica all’illustre concittadino. Forse non si dovrebbe concorrere con libri di tal genere: venti anni di poesia (e di che livello!) in 250 pagine, quanti se lo possono permettere? Ma siccome è consentito, complimenti a Elio Pecora il quale merita senz’altro ogni plauso per la costanza creativa che fin dai tempi di Motivetto (1978) caratterizza la sua produzione, sempre tesa in una scansione formalmente elegante e immediata nel comunicare. Inquilino del dubbio, il poeta secondo Pecora vive un tempo segnato nel presente (“tempo senza mura, né stagioni né volti”) che deve comunque testimoniare (e la parola è “tentata misura”, poi “esatta misura”, e si fa “voce che innamora”, anche se nell’ora dello sconforto “le parole non valgono la vita”, pronunciate e protese come sono contro l’indifferenza): ma il poeta sa quando un gesto va compiuto, quando una frase va completata, quando un sogno merita di avverarsi. E’ una lezione appresa nella frequentazione di altre espressioni, nella conoscenza di altre esperienze. Catullo e Saffo compaiono, più o meno esplicitamente, come altri poeti della classicità, nelle sezioni del libro dedicate all’amore, segno di una devozione alla parola che senza ritegno confessa se stessa nel recuperarsi attraverso altre voci. Ecco perché il poeta può esclamare infine: “Io compio l’avventura di restare”, poesia di un solo verso che potrebbe essere l’epigrafe (gioiosamente malinconica) dell’intero volume. In quella “avventura” c’è il rischio di misurarsi col tempo ma “restare” è proprio la sconfitta del tempo, attraverso il gioco della poesia che appunto lo vince nel compiere il proprio dovere di testimonianza. Altri verranno, se a loro avremo lasciato gli strumenti per comprendere.

***

Elio Pecora, Simmetrie, Mondadori

A trent’anni da Motivetto (del 1978) la produzione poetica di Elio Pecora è ancora, sempre tesa in una scansione formalmente elegante eppure immediata nel comunicare. Inquilino del dubbio, il poeta secondo Pecora vive un tempo segnato nel presente (“tempo senza mura, né stagioni né volti”) che deve comunque testimoniare (e la parola è “tentata misura”, poi “esatta misura”, e si fa “voce che innamora”, anche se nell’ora dello sconforto “le parole non valgono la vita”, pronunciate e protese come sono contro l’indifferenza). Ma il poeta sa quando un gesto va compiuto, quando una frase va completata, quando un sogno merita di avverarsi. Ecco perché può esclamare infine: “Io compio l’avventura di restare” (poesia di un solo verso tratta dal volume Poesie apparso nel 1997 e che di quel volume potrebbe essere, gioiosamente malinconica, l’epigrafe). In quella “avventura” c’è il rischio consapevole di misurarsi col tempo ma “restare” è proprio la sconfitta del tempo, attraverso il gioco della poesia che appunto lo vince nel compiere il proprio dovere di testimonianza. Nell’ultimo lavoro di Elio Pecora, Simmetrie, perdura la sua ricerca e persiste la convinzione: chiuso nella sua stanza, il poeta comunque si misura col mondo, col tempo. Non può evitare di ascoltare e intervenire. È continuo, insistente, il tema, si direbbe il sentimento del tempo anche nelle componenti psicologiche in cui si avvertono i sedimenti di altre lezioni. Fin dal poemetto proemiale, “La stanza”, questa parola diventa misura di spazio (fisico e privato: “è una stanza il corpo”) e insieme di tempo (“stanza dove cercare/ ognuno l’istante/ e nell’istante tenersi”): la stanza del poeta di cui parlava Virginia Woolf, la casa-anima dei crepuscolari, diventa qui sede ideale di autoriconoscimento e conoscenza ma è pure una dimensione in cui progressivamente valutarsi – e infatti diventa alla fine “una stanzuccia, un buco” dove a malapena ci si aggira (ma “a uscirne” ci si perderebbe definitivamente). “Corre l’istante su un filo di lama”: lo scor-rere dell’esistenza è sempre quella dura mu-raglia lungo la quale (e guai sulla quale!) si insegue una crescita-liberazione raramente raggiunta e appagante. Perciò l’umanità appare in “sosta dentro il presente”, come precocemente imbalsamata, certo incapace di scorgere un oltre qui vicino, magari tesa imbelle ad un futuro, inesorabile destino di fallimenti. Ma infine “Che vale di queste storie mentre il pianeta ruzzola e ruota…” – è il solito dubbio: che vale? Uno stilema, anche questo, di natura crepuscolare (per quanto neiente affatto piagnucoloso)… poiché infine il poeta, “Stremato da quello che chiama io…”, in cerca di una identità che lo sollevi forse dall’impegno di guardarsi allo specchio della realtà, scopre o riscopre “il bisogno di compagnia/ la ricerca di una vicinanza”, quasi a cercare chi l’aiuti a sopportare, dividendone il peso, la fatica del vivere. Così l’io-solitudine incontra nel suo andare un compagno cui confidare la pena di esistere. E così le simmetrie del reale sposano altre realtà nelle quali coniugare le proprie inquietudini.

***

Manfredo Di Biasio, Il paese sulla scogliera, Edizioni Eva

È proprio il caso di parafrasare il titolo di questo appassionato libro di racconti che Manfredo Di Biasio ha raccolto nei cassetti della memoria: in quei suoi cassetti il vecchio scrittore è andato a cercare – per condividere con i lettori il mondo che è stato il suo ma non è lontano dal nostro – lacerti di esperienze, personali o meno, vissute tutte come scogli ai quali aggrapparsi tra i marosi in tempesta di un mare ostile: la vita. Tale infatti è la nostra esistenza, anche se a volte quel mare sembra accoglierci amichevole e festoso (come nel racconto che dà il titolo al libro), poiché spesso invece siamo “preda di burrascosi notturni” da cui almeno usciamo “vissuti”: se abbiamo la fortuna di uno scoglio che ci salva. Può essere una situazione che si evolve in nostro favore, o un amico che ci sorregge nel bisogno, l’appiglio consente di riprendere il cammino che si stava facendo difficile e periglioso. Manfredo ha scritto e pubblicato tanto, ha cominciato giovanissimo con una raccolta di versi, ma in oltre mezzo secolo ha accumulato – oltre le numerose e varie pubblicazioni – pacchi di inediti nei quali ogni tanto va a mettere mano, forse per un’intima esigenza di mettervi ordine, di sistemare e fare i conti col passato. Così la memoria privata si fa storia collettiva, mentre si aprono scorci di vita ormai remota nel tempo. Quegli episodi e quelle persone che (ri)vivono nelle sue memorie sono al tempo stesso frammenti della grande Storia che tutto avvolge e spesso travolge. Qui gli anni cruciali sono quelli terribili del dopoguerra, gli anni cinquanta del secolo scorso, quando parecchi si videro spinti, costretti a cercare fortuna altrove, lasciando i luoghi e le (poche) sicurezze familiari per andare a soffrire un’esistenza appena più dignitosa. Alcuni fortunati hanno infine potuto ritornare a casa, lì dov’erano rimaste le care memorie, in un paese solatìo sulla scogliera. Anche se “gli anni hanno posto una barriera invalicabile tra quel tempo vissuto quasi inconsapevolmente e l’oggi”, non è banale ricordare – come appunto fa Manfredo, apertamente o per mezzo di esempi narrati – che “la storia si ripete”, perché le nuove generazioni sappiano da dove vengono, e che quanto hanno a disposizione è frutto (o colpa, certo: dà frutti, amari, anche la colpa) di coloro che li hanno preceduti, vivendo sopportando e godendo “uragani e dolci maree”… – ancora una metafora marina – che “hanno costellato il tragitto esistenziale di ognuno di noi”. Di quegli anni di formazione, “resta una memoria limpida, che gli anni hanno reso dolcissima”. Gli undici racconti che compongono Il paese sulla scogliera costituiscono infatti un album (di immagini) che prende vita in un paese ideale, il paese di tutti che leggono e si ritrovano. Ci hanno lasciato in custodia non solo le case nelle quali vivemmo un tempo (forse “inconsapevolmente” liberi di fronte alla vita, al futuro), ma la stessa esistenza vissuta da chi ci ha preceduti e si fa in noi la nostra esistenza da vivere secondo insegnamenti – per quanto non sempre condivisibili (alla luce del tempo nostro, che è diverso da quello che fu) – irrinunciabili, inalienabili. La terza persona (usata in quattro racconti) dissimula appena la volontà di staccarsi da certe storie, che appaiono ugualmente sofferte, come quelle narrate in prima persona – e che a volte sembrano anch’esse costruite apposta per essere esposte a mo’ di esempio. La vena di Manfredo Di Biasio scorre in entrambi i casi con sorprendente fluidità, segno di adesione alla sua scrittura che è specchio di esistenza. In queste pagine veloci alla lettura scorrono figure e figurine di vario genere, in prevalenza di ambiente e provenienza piccolo borghese. Personaggi femminili indimenticabili, anche se tratteggiati in poche pagine: Annina, Ceschina (la stessa “Farfalla” del racconto “Via della Pineta”, inconoscibile ma verissima nella forza dell’invenzione letteraria)… e ci sono poi i ragazzini che fanno i grandi e grandeggiano in episodi che si fissano nella memoria – la loro, mentre poi crescono davvero, e quella del lettore che appunto ne coglie le smanie esibizionistiche tipiche di chi ancora non conosce del mondo altro che le regole del suo piccolo mondo.

***

Manfredo Di Biasio, L’ala fuggiasca del tempo, Confronto

Fin dal titolo, una scommessa e una promessa: l’ultimo libro di versi di Manfredo di Biasio punta al tavolo della poesia una posta enorme e rischia di coinvolgere il lettore sprovveduto in una impossibile partita contro il tempo (quella che solo il poeta, e nemmeno sempre, sa come vincere, in purità di canto); ma proprio sotto l’ala, per quanto sia fuggiasca, del tempo si può trovare un rifugio, una qualche protezione, e il gioco farsi meno rischioso. Il poeta che vorrebbe partire, “qual cèrilo sopra le onde” (è il mito eterno della poesia/volo, da Alcmane a Baudelaire, da Cardarelli al di Biasio dei “Lamenti d’un gabbiano morente”, “con sete di brezza pungente/ nelle ali”), il poeta non lascia comunque indietro il suo lettore, al quale promette anzi l’aiuto di un’ala amica, la sua poesia, appunto. Il trittico iniziale della raccolta (“Presagio del domani”, “Messaggio per un uomo del futuro” e “Uno scoglio nel tempo”) costituisce un primo significativo esempio di come l’autore intenda seguire e sviluppare il tema del tempo, il primo che già nel titolo del libro si offre come motivo conduttore. La sintesi di questa tematica potrebbe evidenziarsi nella chiusa del primo testo: “Ma l’uomo è un pensiero casuale:/ dopo il suo momento/ non è mai vissuto”; ed avere un’amplificazione o una giustificazione in chiave personale nell’incipit del terzo testo: “Il luogo in cui sono vissuto/ è uno scoglio del tempo”. Così il “messaggio” intermedio si fa insieme epilogo ed epicentro di un passaggio che ha tutte le caratteristiche di un testamento: al tempo non si sfugge, a chi verrà non lasciamo altro che “un pensiero vagante”, un’ombra di noi, il profilo di una nuvola. Un altro nucleo tematico, che in di Biasio è paradigma di poesia, è il mondo degli affetti familiari, un osservatorio privilegiato e preminente che gli consente ad agio di guardare e riflettere: è l’oasi in cui fuggire il pericolo del tempo, l’incombere di un domani al quale si sa che sempre più difficilmente si apparterrà: “Cinquantesimo agosto:/ quanti ne restano ancora/ complici di questo sangue?” Non è comunque un nido o un cantuccio in cui ci si ritiri spaventati da quel che c’è fuori, non è esibita rinuncia, anzi appena accennata e custodita presenza, anche se l’importanza è evidente. Di Biasio avverte anche così l’esigenza di un’ala protettrice: quella del tempo che passa e fa ‘salire’ “sulle tempie l’inverno” (“Il primo filo bianco”), allontanando certo “la verde bandiera del vigore” ma spingendo ad un ‘porto’ altrettanto agognato, un “eden rinnovato” (“Note del Duemila”) ove deporre i sogni che furono troppo ardui, le illusioni e le delusioni. Allora, se potremo avere la forza serena di volgerci indietro senza troppo pentirci, senza troppo rimproverare al tempo ladro di occasioni, conserveremo almeno il ricordo, e quindi il possesso, dei momenti migliori, quelli che l’ala fuggiasca del tempo non ci ha sottratti, anzi ha preservati per noi; e allora, ma senza soffrirne, ricorderemo (“Un giorno”) che “la vita sarà quest’oggi/ sciupato alla lusinga del domani”. Dire delle ascendenze leopardiane e ungarettiane, dire di altre scoperte che nel libro di Manfredo di Biasio possono farsi e può fare un attento lettore, priverebbe il libro e il lettore di un piacere che meritano entrambi.

***

Manfredo Di Biasio, Dal sangue alla polvere, Confronto

Aveva appena deciso di fare i conti con se stesso ed è stato subito costretto a rifarli: stava per pubblicare un’antologia delle sue raccolte più importanti con un’appendice di poesie inedite e pure queste sono state intanto pubblicate come premio per un concorso vinto! Cose che capitano a Manfredo Di Biasio, che malgrado la discrezione con la quale pratica il mestiere di poeta ha pure all’attivo una notevole serie di riconoscimenti. Fin da quando, alla sua terza raccolta giovanile, fu notato dal conterraneo Libero de Libero e da lui incoraggiato a proseguire (erano i tempi di Eternità breve). Sono passati gli anni, e il giovanotto di Fondi che ha sempre amato la parola scritta ne ha ormai quasi sessanta, e i libri pubblicati sono diversi, nel senso del numero, perché lo stile è sostanzialmente immutato, e immutata è la passione per la vita che anima il verso. Così in questo Dal sangue alla polvere, volume riassuntivo che porta un titolo terribile (ma esaltante in chiave semantica), c’è lo svolgersi di una vita in poesia che non ha rinunciato a farsi cosa altrui proprio nel volersi conservare privato discorso esistenziale. Perché Manfredo Di Biasio ha deciso col tempo di puntare al tavolo della poesia una posta enorme, la sua stessa vita, e rischia di coinvolgere anche il lettore sprovveduto in una partita impossibile, contro il tempo appunto (quella che solo il poeta, nemmeno sempre, sa come vincere, in purità di canto); ma proprio sotto l’ala del tempo per quanto “fuggiasca”, com’è il titolo di un suo libro, si può trovare una qualche protezione, e il gioco si fa meno rischioso. Così potremo scoprire che il tempo non ci ha sottratto, anzi ha preservato per noi i momenti migliori; e allora, ma senza soffrirne, ricorderemo che “la vita sarà quest’oggi / sciupato alla lusinga del domani”.

***

Manfredo Di Biasio, Vento di brughiera, Edizioni EVA

Mi sono prefisso da tempo – per mancanza di tempo – di non scrivere più recensioni… ma qualche parola critica sento di doverla a te, con la affettuosa stima che da anni ci lega. Mi limito però a poche indicazioni di lettura, segnalando quelle che a mio parere sono le vette espressive del tuo vento di brughiera, per quanto lo si debba ritenere comunque ricco di immagini e riflessioni notevoli: i vertici del libro sono soprattutto “Dono” e subito dopo “Io e te”, e infine il conclusivo dittico “Omaggio minimo” e “Essenze lucenti”. Più che una poesia d’amore (e lo è, in maniera struggente e dolcissima, profonda e tenerissima) la poesia del “Dono” – o vogliamo dire subito il dono di questa poesia? – è un mini-trattato ontologico che stordisce nella sua essenzialità, è l’accorato grido del poeta che si guarda indietro e dentro al tempo stesso, per riscoprire il modo di regalarsi ancora, oltre il tempo. Nella parola che rimane egli sa di poter durare – è l’antica consapevole speranza: Catullo, Orazio e quanti altri ce l’hanno insegnato! – specie se a leggere saranno cuori partecipi. Del “Dono” la successiva “Io e te” è un complemento quasi necessario, una variatio e una explicatio, per certi versi, un controcanto che completa senza stonare, tema e sentimento. Ma il libro sapientemente si chiude (era una raccolta inviata ad un concorso e probabilmente il poeta l’ha costruita perché avesse una sua ben definita struttura) con una chiave che in realtà lo riapre, e costringe chi legge a interrogarsi ancora sul senso che tutta la silloge racchiude. Così – nel vortice asciutto di un “vento di brughiera” – si è presi e portati al sommo dell’esistenza e la si rilegge come fosse un attimo sospeso nell’eterno, un attimo che è l’eterno sospeso avanti a noi. Non temere, caro Manfredo, non sei “una casa disabitata” e, seppure invecchiato tu possa sentirti, non sei “vuoto”: poiché nei “veli fedeli della memoria”, e più “nel calendario del cuore”, abiterà sempre la “lucente essenza” che si fa “omaggio”, e non è affatto minimo, all’animo fraterno del lettore sensibile… Come credo di potermi definire, con l’animo con cui ho letto il libro, e pertanto ti ringrazio per avere avuto accesso alla casa del tuo cuore – dono di parola (ed è parola misurata, la tua, discreta, perciò più preziosa).

***

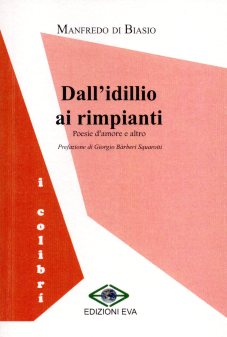

Manfredo Di Biasio, Dall’idillio ai rimpianti, Eva

La malinconia dei momenti perduti – o lontani – ma dolce di struggente presenza consolatoria, quando inutile sarebbe rimpiangere e si conserva almeno il gusto di un sapore che fu vita, sia pure per un momento irripetibile. Nella memoria che ha sempre più lungo il passo, nel rievocare le epoche dell’infanzia lontana, dell’adolescenza speranzosa, della maturità sofferta… la parola del poeta trova angoli e rifugi in cui misurarsi con il presente e fare i conti con una realtà quotidiana che è il risultato di quel vissuto alle spalle. “Un’armonia segreta / innocenza d’ali nell’azzurro” è fissata nei versi com’era stata cucita nel cielo di un’esistenza ancora confidente nel futuro – adesso il poeta ricuce i frammenti del suo abito che è stata la vita e ne mostra anche le toppe necessarie a reggerlo ancora. La vita è un giardino che non sempre ci sorride con i fiori più belli – va curato e coltivato e bisogna aspettare che arrivino i frutti desiderati. Gustarli poi, o conservarne solo l’aroma per non guastarne la bellezza o perché troppo alti sul ramo, questo a volte è soltanto il caso a deciderlo. Dall’idillio ai rimpianti di Manfredo Di Biasio (edizioni Eva, ne “i colibrì”) raccoglie un ricco mannello di testi già pubblicati nel tempo (con una significativa sezione inedita a completare il volume). Il titolo dice di cosa si tratta: poesie d’amore e altro (come annuncia il sottotitolo, e in quell’altro c’è il rimpianto, appunto, e c’è il desiderio insoddisfatto, ma sempre c’è la delicatezza di un approccio, la sensualità finissima e la sensibilità letteraria di un autore che vorrebbe mostrarsi come uomo “normale”, preda e vittima di sensi e sentimenti, ma rimane un poeta di provata preparazione – e deve manifestarlo forse anche se qualche volta vorrebbe fingere un tono minore.

Manfredo Di Biasio, Transito in solitudine, Ibiskos Ulivieri

Manfredo Di Biasio non è più giovane da un po’, e lo sa e scrive per farlo sapere. “Svendo l’epoca che infine / nasconde solo pieghe di rimpianto”… Questo suo Transito in solitudine è la prova letteraria di un uomo che parla di sé a chi verrà dopo di sé. Non che i poeti non lo facciano spesso, e lo stesso Di Biasio è uno che ha spesso riflettuto su se stesso e sul tempo che passa, e sugli effetti del tempo sull’uomo e sulle sue espressioni poetiche, ma qui il discorso è più insistito e si direbbe volutamente circostanziato con esempi privati e riferimenti autorevoli. Ma c’è una delicatezza che avvolge anche le tragedie, nel dire poetico anche il male sembra avere una sua grazia, perché dev’essere “messaggio” ed è paradossalmente più incisivo se meno duro. Così ad esempio la poesia dedicata ai bambini morti a San Giuliano per il terremoto (“Dove vanno i bimbi”): “essi sono piedini sospesi / tra paradiso e terra”. Nella memoria che ha sempre più lungo il passo, nel rievocare le epoche dell’infanzia lontana, dell’adolescenza speranzosa, della maturità sofferta… la parola del poeta trova angoli e rifugi in cui misurarsi con il presente (“un peso è sul cuore in cammino”) e fare i conti con una realtà quotidiana che è il risultato di quel vissuto alle spalle. Così “Natale, mia regione bambina” diventa il momento della “magica intesa”: è possibile, di tanto in tanto, rivivere e assaporare momenti sereni, proprio perché sono la proiezione di quelli di un tempo “felice”. Alla fine resta l’amore, quello dato e quello ricevuto. “Una mano, un gesto d’amore / sono i vessilli che salvano / le povere incertezze / di chi veglia sul globo”. E la mano del poeta, il suo gesto, è il verso che cerca un compagno nel lettore, chi sappia condividere l’emozione di un sogno, l’amarezza di un dolore, la suggestione di uno sguardo d’intesa, verso un mondo altro che ci aspetta ed è già qui: la dimensione alternativa in cui regna la parola poetica.

***

Manfredo Di Biasio, Il soffio nell’anfora, Edizioni EVA

Grazie, Manfredo, grazie per la tua chiarezza e la tua onestà di poeta (“è tempo che i poeti facciano la poesia onesta” disse Saba un secolo fa, ma…). Ho letto – forse prima ancora che lo vedessi tu – il tuo Soffio nell’anfora, che davvero è delicato e prezioso come un soffio di affetti da proteggere in un’anfora antica, e a sua volta preziosa (è forse una allegoria del cuore umano? “povere le parole del poeta se non leggono cuori” – e queste sono parole mie, di tanto tempo fa…). Ho letto il tuo libro a scuola mentre i ragazzi svolgevano con qualche trepidazione il compito di latino. Ho letto con qualche trepidazione anch’io, specie la sezione dei mesi, per il mio vecchio interesse al tema del tempo, alle varie facce che il tempo ci presenta mentre ci facciamo grandi e vecchi… noi sì, poiché il tempo è fermo e immutabile e invano ce ne facciamo, tentiamo di farcene signori. È appena un soffio, la vita, il ricordo di una mano che saluta (“a te lasciavo / il mio passato di monello”), di uno sguardo che sorride, di una bimba (“sola farfalla nel mio campo”) che ci prende per mano e ci sorride; appena una serie di piccoli gesti… da custodire nella memoria come in un’anfora… è anche questa una chiave di lettura del tuo libro? io credo di sì: non siamo altro che uno scrigno di sogni, di apparenze, di silenzi. È appena il caso di sottolineare che, insieme al tuo, ho letto un altro libro; non importa di chi e di quale editore, ma quanto diverso, quanto distante nella confidenza con i registri linguistici più elevati, con le più fredde elaborazioni mentali… Davvero tante voci ha la poesia! La tua, Manfredo, è quella di un fratello di pena che non se ne vergogna, di provare la sua pena, e di dirla a un fratello.

***

Pasquale Di Ciaccio, La luce blu, Novecento

La luce blu è uno di quei libri in cui la trama finisce per interessare poco, la trama come successione di grandi fatti e intersecazione di fatterelli di contorno: qui è tutto di contorno e tutto diventa grande (la nitidezza di certi episodi li scolpisce nella pagina cesellandone i particolari). I personaggi principali sono sommersi da una pletora di figuranti, da un vero coro di compaesani che ne scandiscono i giorni, impotenti ad impicciarsi dei fatti propri – tipico di certi paesi, o di certi rioni di città anche grandi. Nella Gaeta “d’altri tempi”, che Di Ciaccio racconta con abilità estrema di conoscitore disincantato e testimone addolorato (è stato anche giornalista pungente, elzevirista di taglio classico), in quella Gaeta di Via Indipendenza che della città è rimasta forse la parte meno contaminata dalle successive trasformazioni urbanistiche, l’esistenza ha ritmi lenti e si svolge in attesa di scadenze ineluttabili, come il mutare delle stagioni, e le feste religiose. I primi turbamenti e le curiosità dei ragazzini (e le difficoltà della scuola e la necessità di un lavoro); il ricordo, nell’età adulta, dei tempi spensierati (“Gli immutati aspetti dei vichi lo inteneriscono. Ritrova le sparse memorie dell’infanzia, tutta ribollente di desideri inappagati; riassapora intimità e gioie remote”); la saggezza dei vecchi (che però sconfina a volte nella saccenteria, ostentata e spesso non apprezzata), e “la vecchiaia che ha sterilmente sciupato la giovinezza ed ora è astiosa verso la fiorente giovinezza altrui”; il conformismo e l’ipocrisia delle “bizzoche”, il “dovere di un padre” e la sottomissione delle donne… e il mito dell’America lontana (ma in fondo più vicina di Milano: “Mancano gli informatori da quella città, che per molti aspetti è più remota di Somerville-Mass.” – meglio conosciuta, quest’ultima, attraverso i racconti degli emigrati)… Sono questi i temi portanti, intorno a questi nuclei narrativi si addensano e a volte si stemperano i disordinati frammenti della vita di paese. La storia minima di un borgo del secolo scorso (qui siamo tra le due Guerre, negli anni Venti ricchi di contraddizioni sociali) si snoda e si riannoda continuamente attraverso i racconti di Lorenzino e Nunziatina, di Giannetta e don Diego, e Rosetta e Nanninella e Pietruccio… È passato quasi un secolo, adesso, da quei racconti, eppure sono vivi e balzano prepotenti sulla scena quei protagonisti con tutte le loro vicende variamente intrecciate, consegnati alla memoria custode che illumina quei vicoli di Via Indipendenza, cuore del vecchio Borgo. Solo sullo sfondo si avverte l’eco delle trasformazioni in corso: le ferite della guerra, l’emigrazione, l’affermarsi del fascismo; i problemi della pesca, il commercio, l’apertura della direttissima Roma-Napoli. Di Ciaccio appare in un cantuccio a suggerire, orchestrare, fa finta di non esserci, vorrebbe fare il narratore onnisciente alla maniera verista, e finisce un po’ per somigliare al Bernari di Speranzella (tanto per trovare affinità caratterizzanti), ma poi non è necessario cercare archetipi o modelli – il suo stile è il suo, fluido, sapido, essenziale. Quasi un limite, secondo una certa critica; un pregio, secondo altri, proprio per la capacità di affrescare immagini a tinte forti e con tratti decisi, o (se l’episodio ha i toni dimessi del sentimento meno esibito) con i tenui pastelli di un acquarello di Magliozzi. Lacerti di vitalissima umanità costituiscono il connettivo da cui La luce blu è sorretto, le nervature di un discorso esistenziale al quale possiamo affidarci, sicuri di trovarvi intatta la dimensione umana che ci appartiene: qui siamo vivi anche noi, tutti interi con le nostre debolezze e le nostre illusioni, le nostre magagne e le pene che a quelle conseguono; ci siamo noi, aggrappati allo scoglio, sospesi sul dirupo… una mano ci salverà, quella del nostro simile che saprà riconoscere nei suoi problemi i nostri e ci aiuterà a risolverli, insieme. Perché è la solidarietà la molla che ci spingerà oltre, oltre la banalità del male, oltre la precarietà del quotidiano.

***

Rossella Fusco, 52 falò e un tango soltiario, BOOK

È alla sua terza pubblicazione, Rossella Fusco (già apparsa in questa pagina con testi inediti). Caratteristica di 52 falò e un tango solitario, e in buona misura degli altri suoi libri, è una pronuncia elegante e sognante comunque poggiata su elementi di concretezza a volte cruda e mai compiaciuta, anche se in superficie l’impressione è quella di un gioco verbale sposato all’esercizio freddo della grammatica dei sentimenti. C’è invece il fuoco, ci sono davvero le fiamme dei falò che bruciano e impediscono anche alle lacrime di scorrere liberatorie, asciugandole all’origine… Non trovo lacrime si intitolava peraltro il primo libro della Fusco, già presaga (o volutamente consapevole?) della difficoltà di conciliare affetti privati e manifestazione degli stessi. L’abitudine al controllo ha segnato ormai la cifra espressiva di una poetessa che, se pure è vittima a volte di una femminilità prorompente nelle parole che pronuncia e nei sentimenti di cui parla, non si ferma a guardarsi allo specchio che il tempo di leggervi un invito a non fermarsi troppo. Il lamento per un’esistenza non sempre appagante, per quei falò che hanno bruciato invano, si esalta infine nel tango ballato con la determinazione della conquista, allora sì, di un momento in cui specchiarsi per ritrovare la ferina spontaneità mai perduta (sopita sì, e ne fu necessità la vita), pronta a manifestarsi appena un fremito ravviva i sensi e sprigiona una voce.

***

Michele Fascino, Scrutando l’orizzonte, Edizioni Eva

Nomen omen: sarebbe troppo facile trarre auspici favorevoli, in questo caso, da un nome emblematico qual è quello del poeta che inaugura la collana “giovane” delle Edizioni EVA… ma i “fermenti” positivi ci sono, in questo esiguo (e non esile) mannello di testi che compongono Scrutando l’orizzonte; ci sono e permettono di salutare l’opera prima di Michele Fascino appunto come “prima” – con l’augurio cioè che ce ne siano altre, dopo. Non sempre vale la pena: ci sono autori più o meno giovani che mettono insieme una raccolta di riflessioni o confessioni più o meno liriche e ne fanno un libro, e lo pubblicano. Nulla di male, se non volessero essere considerati poeti all’inizio di carriera, e non soltanto autori di quel libro. E ci sono quelli che azzeccano un primo libro quasi per caso, o dono di natura, e poi non sanno andare avanti per non avere voglia o desiderio di lavorare e crescere… Michele Fascino prova – come dichiara – “amore per tutto ciò che vive”, ne vuole comunicare l’essenzialità nella sua esistenza; prova inoltre attrazione per “l’immagine dell’uomo e le figure celestiali” – ne consegue una riflessione generale su quanto ci sta intorno che probabilmente andrebbe raffinata, selezionata, filtrata – per ora ci si deve accontentare dell’onestà intellettuale e della articolata capacità di scrittura in cui tale onestà prende forma. Scrutando l’orizzonte (e anche oltre, viene da osservare, leggendo questa silloge ricca di spunti e testimonianze), il poeta emergente si fa largo nella vasta terra dei sentimenti, si avvicina al dire in parole che sappiano come dire quei sentimenti, si fa strada nella poesia per trovarvi una stanza sua in cui abitare ed essere se stesso. Composta, quasi interamente, nell’infuocato giro di due mesi appena, la raccolta ha una evidente compattezza espressiva (anche negli intermezzi in prosa), pur aprendosi a temi diversi. Il prefatore Carmine Brancaccio – che è poeta, nonché direttore della collana “Fermenti” nella quale appare il libro – brinda alla “verità saggia” del “giovane autore” apripista, accettando, anzi lanciando la scommessa: un molisano tenuto a battesimo da una editrice molisana, farà onore e terrà fede all’impegno, e ricambierà la stima che gli si accorda. Si può sottoscrivere tale sentimento di attesa che pure anima la postfazione di Maria Pia De Martino: si può chiedere tranquillamente a Michele Fascino di non avere fretta, ma la sua poesia, anche se deve “ancora corroborarsi”, può considerarsi davvero “germoglio di un albero forte e sano”, ed è un augurio importante. Un augurio che vale ovviamente anche per l’editore Iannacone, mai stanco, malgrado le difficoltà oggettive che ha una casa editrice piccola e periferica come la sua, mai stanco di dare fiducia alle nuove realtà culturali e incoraggiarle offrendo un po’ di spazio, un angolo di collana o addirittura una collana nuova, a chi altrove non avrebbe modo di farsi notare, nemmeno di presentarsi